第6章/マーケティング

- 6.1 プロローグ

- 6.2 マーケティングとは

- 6.2.1 定義

- 6.2.2 マーケティングリサーチ

- 6.2.3 競争市場における戦略

- 6.2.4 マーケティング・ミックスの“4P”

- 6.2.5 ベンチマーキング

- 6.2.6 マーケットセグメンテーション

- 6.2.7 ワン・トゥ・ワン・マーケティング

- 6.3 製品のライフサイクル

- 6.3.1 衰退期の対策

- 6.4 ブランド

- 6.4.1 ブランドの効果

- 6.4.2 複数ブランドの対応

- 6.4.3 合併やM&Aのブランド戦略

- 6.5 プロモーション

- 6.6 製品,商品のポジショニング

- 6.7 インターネットマーケティング

- 6.7.1 ウェッブサーバーへのアクセス

- 6.7.2 顧客の生の声を収集するには

- 6.8 インターネット広告

- 6.8.1 バナー広告

- 6.8.2 動画広告

- 6.8.3 メール広告

- 6.8.4 悪用されるネット検索

6.1 プロローグ

サッカービジネスもいまやマーケティング力の勝負であり,自動車産業にも匹敵す

る,市場 20 兆円の競争社会である.

2002年から 2003年の,スペインのプロサッカーチームの例をみてみよう.

- ペレス会長率いるレアルマドリードは,目下世界 No.1 の強豪スター軍団であり,

選手の大半がスペイン国外からの金銭補強で占めている.

- また、勝ち続けるということを目的にしたマーケティング戦略の経営を推し進める

ために,サッカーとはまったく無縁の企業経営者を招聘している.

- 全世界に 100 ヶ所のレアルマドリードshopを展開し,年間35 億円の売上を

計上している.

- 選手の肖像権を一括保有・マネジメントし,選手のCM出演料 50 %をピンはね

して,年間 40 億円の売上を計上している.

- 欧州の放映権 3300億円の内,何%かが入る仕組みである.たとえば, 1 部リー

グに属していれば年間数十億円が入ってくるが,負けて

2 部リーグに落ちれば地獄であ

り,収益力のないチームは倒産・身売りも待っている厳しい世界である.

まさに,競争ある所にはマーケティングあり.競争の優劣はマーケティングの良

し悪しで決まるである.

6.2 マーケティングとは

6.2.1 定義

定義はいろいろあるが,要は商品,製品をお客様に購入してもらうために,売れる

仕組みを構築することに尽きる.

すなわち,

- 市場(顧客)の変化を素早く読み取り,組織内をそれに合わせて迅速に変化させ,顧

客へのスムースな供給をすることである.

マーケティングに関して、以下に示すようなさまざまな考え方,戦略,手法がある.

6.2.2 マーケティングリサーチ

- マーケティング上の戦略立案や,実行プランのための意志決定材料を,正しく必要なタイミングで収集することである.

- 調査はマーケティングの出発点である.

ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院インターナショナル・マーケティング S.C.Johonson & Son 特別教授で,多数の米国大企業のコンサルティングも務める,「近代マーケティングの父」と称されるフィリップ・コトラーによれば,調査をせずに市場参入を試みるのは,目が見えないのに市場に参入しようとするものだと、その重要性を説いている.

6.2.3 競争市場における戦略

市場シェアにより,以下のように分類される.

- リーダー:

最大シェアをもっており, No.1 シェアの維持をめざす.

- チャレンジャー:

リーダーに次ぐシェアを有しており,リーダーに競争を仕掛けてシェアアップをめざ

す.

- フォロワー:

リーダー企業に追随して,そこそこの利潤維持をめざす,

- ニッチャー:

大手が本格参入しない分野で,ユニークな地位をめざす.

6.2.4 マーケティング・ミックスの“4P”

マーケティング・ミックスとは,標的市場において取り得る組み合わせ手段である .

マーケティングの成果が最大になるように,諸活動を最適に組み合わせることをいう.

下記 4 つの英頭文字をとって“4P” と称している.

“4P” はそれぞれ独立して決定していくものではなく,標的市場と自社のポジショ

ニングを考えて,総合的に検討することが必要である.

- Product(製品・商品政策):

製品の位置付けや新製品開発,製品ライフサイクルの対応,ブランドの構築・管理な

どのトータルな製品政策・戦略のことである.

- Price(価格政策):

製品ライフサイクルや差異(差別)化に応じた価格政策,価格設定手法などの戦略の

ことである.

- Promotion(販売促進政策):

顧客ニーズ把握や、広告,営業政策・戦略のことである.

- Place(流通政策):

流通チャネル構築の政策・戦略である.

以上はいずれも重要な項目であるが,ベンチャー企業に限らず,すべてを自前でカバ

ーする必要はなく,適宜アウトソーシングして最大の成果(利益、企業価値のアップな

ど)が得られるように構築することが重要である.

6.2.5 ベンチマーキング

ベンチマークともいい,自社の業績向上のための課題を抽出し,自社の活動を洗い

直し,それらの活動を最良に実行している他社を見つけ出すとともに,そこから学び,

学習したことを自社の改善に適用するプロセスである.

- 他社と比較すべき項目:

製造方法,製造工程,コスト,品質,サービスなどあらゆる企業活動にわたり,他社

の実例・成功例を参考にするものである.

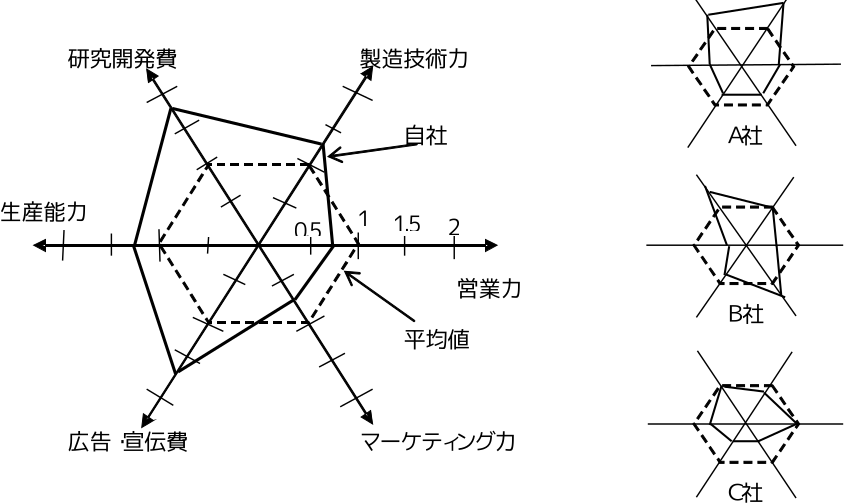

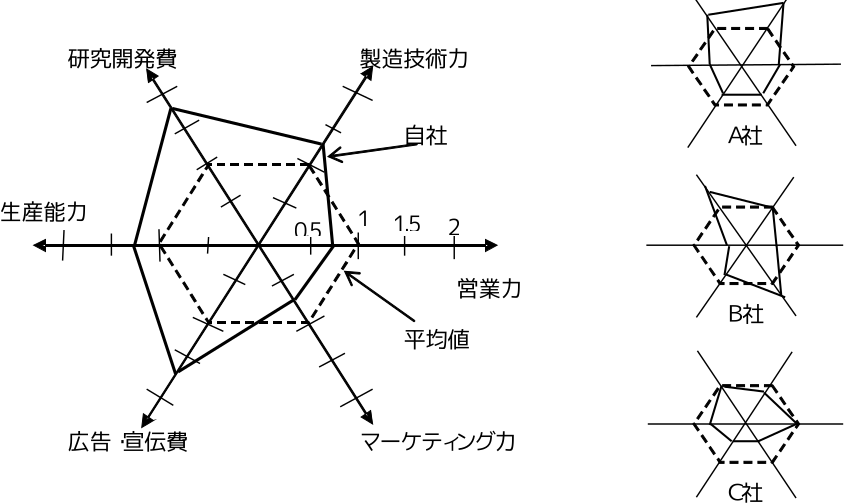

図6.1にパフォーマンス比較のレーダーチャート例を示す.このような比較図に

することによって自社の強み・弱みが明らかになり,施策・指針の明確化を図ることが

できる.

図6.1 パフォーマンス比較のレーダーチャート例

6.2.6 マーケットセグメンテーション

- “4R”の原則

マーケットセグメンテーションを明確にするには,一般には次の4 つの“R”の原則

を満たしている必要がある,

- Rank(優先順位付け):重要度に応じて客層を順位付けしているか?

- Realistic(有効規模):十分な売上高と利益を確保できる市場規模か?

- Reach(到達可能性):製品・商品,サービスを的確に届けることができるか?

- Response(測定可能性);顧客層からの反応があり,それを分析することは

可能か?

- マーケットセグメンテーションの切り口例

たとえば以下のような切り口がある.

- 地理的切り口:関東・関西,都市部・地方など.

- デモグラフィック切り口:男・女,既婚・未婚,若年・高齢者,収入別など.

- サイコグラフィック切り口:ライフスタイル,パーソナリティなど.

- 行動パターン切り口:経済性,機能性など.

である.

6.2.7 ワン・トゥ・ワン・マーケティング

これは十把一絡げのマス・マーケティングから,一人ひとりの消費者ニーズに合わせ

た,究極の方法といえるものである.一人ひとりの顧客の商品購買履歴,クレーム履歴

,

サービス履歴などの情報を収集・蓄積して,これらのデータをもとに,きめ細かな対応

を行うものである.

これらもITの活用によって,リアルタイムで対応をする分野も増えており,ますま

す企業間の競争は激しくなってきている.

下記にユニークな海外の例を紹介する.

米国ミネソタ州ミネアポリスの,集客の多いあるテナントでは,マーケティング請負

会社がユニークな試みを行った例がある.店内の至る所にカメラとマイクを客にわかる

ように設置し,隣の部屋からマジックミラーを通して,マーケティング請負会社のスタ

ッフが店員にいろいろ指示を与え,顧客の反応をみようというシステムである.店の入

り口には,カメラやマイクを設置して顧客動向を把握する実験店であることを周知して

おり,日常でもこのような周囲環境に慣れている米国人には,さほど抵抗はないようで

ある.

たとえば衣料品店では,Tシャツやブラウスなど赤系統の色を同じ場所にまとめて配

置したら,バラバラの場合よりも客の滞留時間が 3 倍も増えて,購買意欲を向上させ

たとか,家具店では椅子を購入するにも,女性客は座り心地や肌触りを手で触れて感性

で見極めるのに対して、男性客はしゃがんで下を覗き込むなど,構造や材質をチェック

する違いがあることなどが報告されている.マジックミラーの裏からは,店員に個別無

線マイクを通じて客にこういうことを聞けとか,もっと客をマイクに近付けよといった

さまざまな指示を飛ばしている.

日本では難しい試行かもしれないが,参考にはなる.

6.3 製品のライフサイクル

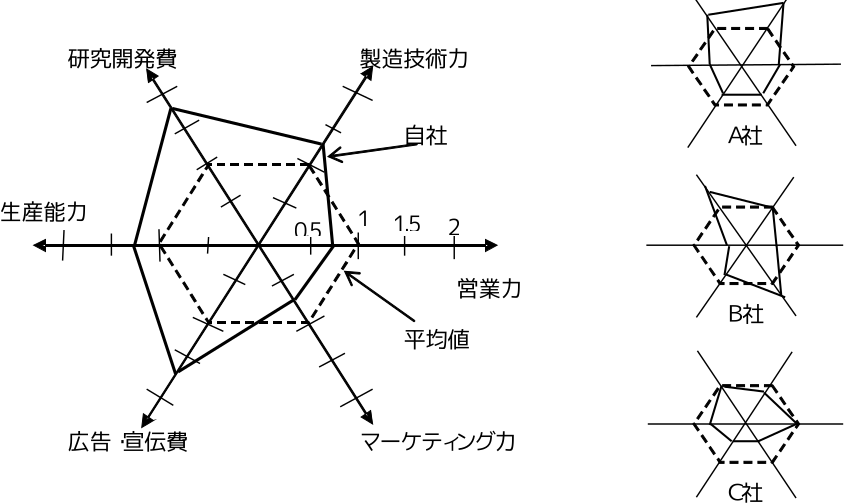

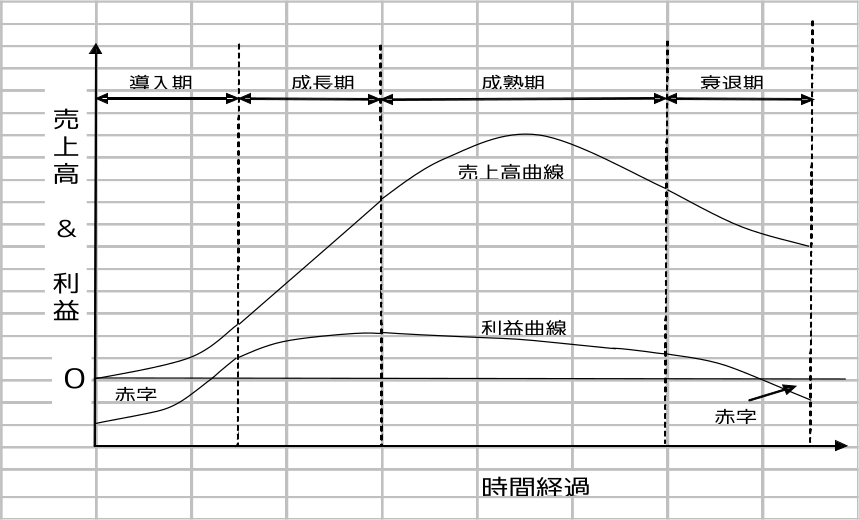

図6.2に示すように,製品には導入期から衰退期まで 4 つの段階があり,成長期から成熟期にかけて売上が伸び,利益が確保されるのが一般的な傾向である.ただ製品によっては発売と同時に爆発的に売れて,あっという間に市場から姿を消すものもあれば,徐々に売上を伸ばして長期間それなりに売れ続けるものもあって,千差万別である.

図6.2 製品のライフサイクル例

6.3.1 衰退期の対策

- 成熟期から衰退期にさしかかる前に,改良を加えて製品の延命策を図る.

- 製品ライフサイクル短縮化に備えて,絶えず二の矢,三の矢を準備しておき,顧客ニーズの先取りを図ることが必要である.

6.4 ブランド

ブランドは、顧客と企業にさまざまな価値を提供するものである.顧客は、「商品

(製品)」=「その商品(製品)のブランド」と認識する.

たとえば,“ティファニーの宝石”や,“エルメスのケリーバッグ”の類である.

6.4.1 ブランドの効果

- 顧客への効果

- ブランド情報が購買決定の迅速化,購買の効率性を高める.

- ブランドイメージが使用,経験の満足度を高める.

- 企業への効果

- 商標権の設定ができる.

- 安定的売上が計上できる.

- 高いマージンが確保できる.

- 成長機会の増大が図れる.

などである.

6.4.2 複数ブランドの対応

- 中心的ブランドを複数商品(製品)に冠するケース:

たとえば“コカコーラ”はその例である.

- すべての商品(製品)にまったく異なるブランド名をつけるケース:

たとえば衛生・洗剤関連の“P&G”社の例にみることができる.

6.4.3 合併やM&Aのブランド戦略

- 既存ブランド執着型

- エクソンモービル Gr の例:

統合した当時エッソ,モービル,ゼネラルの 3 ブランドの店が並列し,全国7000店の販売ネットワークに,統合効果があまり働いていないといわれた.

- 過去のブランド決別型

- 日石三菱の例:

13000 店のスタンドに,新ブランドの ENEOS (エネオス)を展開した.企業の論理ではあるが,いずれも消費者の混乱を招くことになる.移行時は,いかに消費者に周知させるかの戦略と平行して進めなければならない.

6.5 プロモーション

顧客に商品(製品)を知ってもらうためには,プロモーション・ミックスによる伝

達手段が必要である.これらは広告,販売促進策,人的販売,パブリシティ、口コミな

どである.

顧客が商品を知って購買に至るまでには,下記に示すような長い意思決定プロセス

が存在する.すなわち,

認知 ⇒ 理解 ⇒ 愛好 ⇒ 選好 ⇒ 確信 ⇒ 購買

という意識の流れである.

なお特に顧客の購買心理については,別に下記のようにプロセスを 5 段階に分け,

各段階の英語の頭文字を並べて“アイドマ( AIDMA )の法則”と呼ばれているものがあ

る.

「注意(Attention) ⇒ 興味(Interest) ⇒ 欲望(Desire) ⇒ 記憶(Memory) ⇒ 行動(Action)」

であり,このプロセスをストーリー化すると,たとえば以下のようになる,

「都心のあるサラリーマンが昼食帰りに通りをブラブラ歩いていたら,スポーツ用品

店のショーウインドウのゴルフセットが目にとまった(注意).店内に入って店員から

説明を聞き,輸入物の新製品,しかもブランド物だが値引きも大きく,お買い得と知っ

て関心が高まった(興味).実際に手にとって素振りをすると感触もよく,すぐに欲し

くなった(欲望).しかしポケットには目下小銭しかなく,大きなお金を持ち合わせて

いないので,メーカーとブランド名,価格を覚えておき(記憶),後日購入した(行

動).」

というように,顧客の心理状態にマッチした対応をとることが必要であることを示し

ている.接客に対しては,お客様が現在どのような購買行動の状態にあるのかをよく見

据えて声をかけないと,結果的にチャンスを逃がしてしまうことにもなる.店員が声を

かけるタイミングがいかに重要かがよくわかる.

6.6 製品,商品のポジショニング

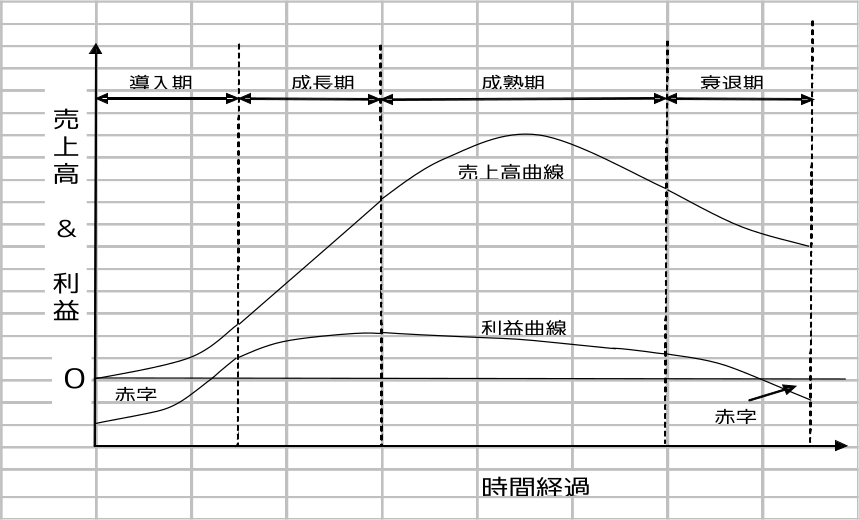

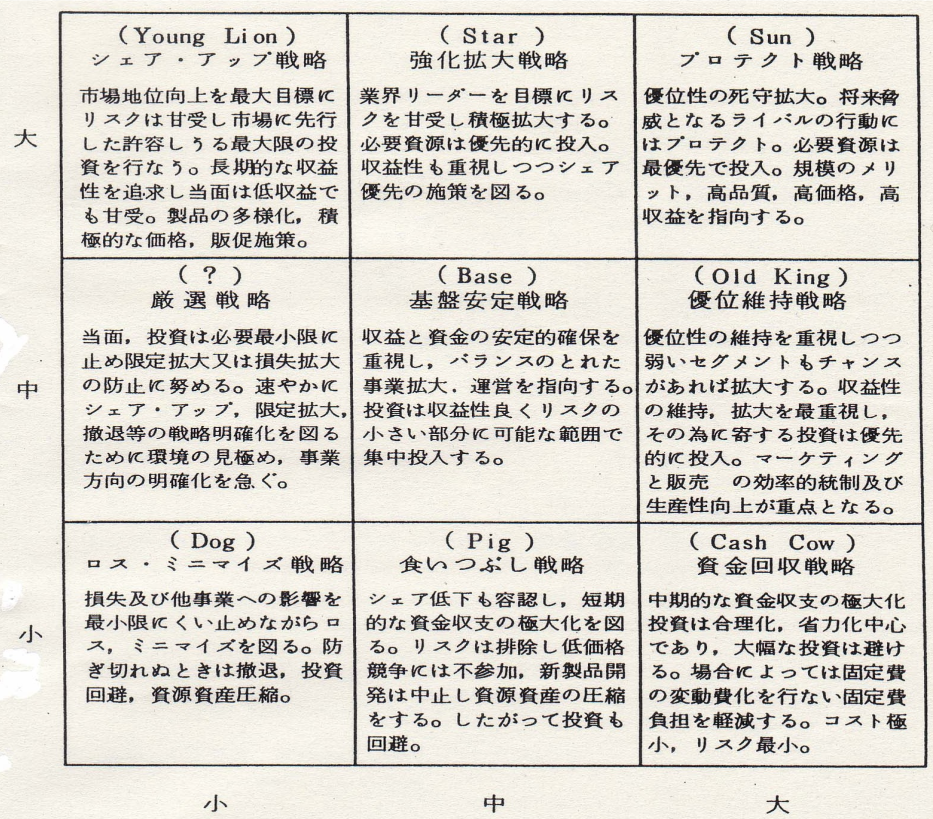

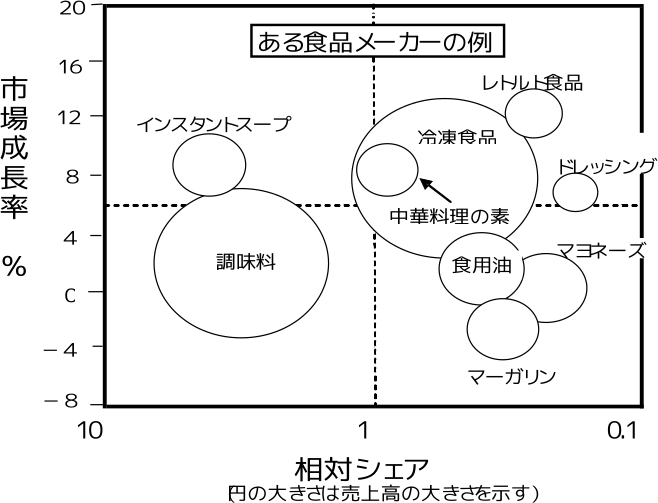

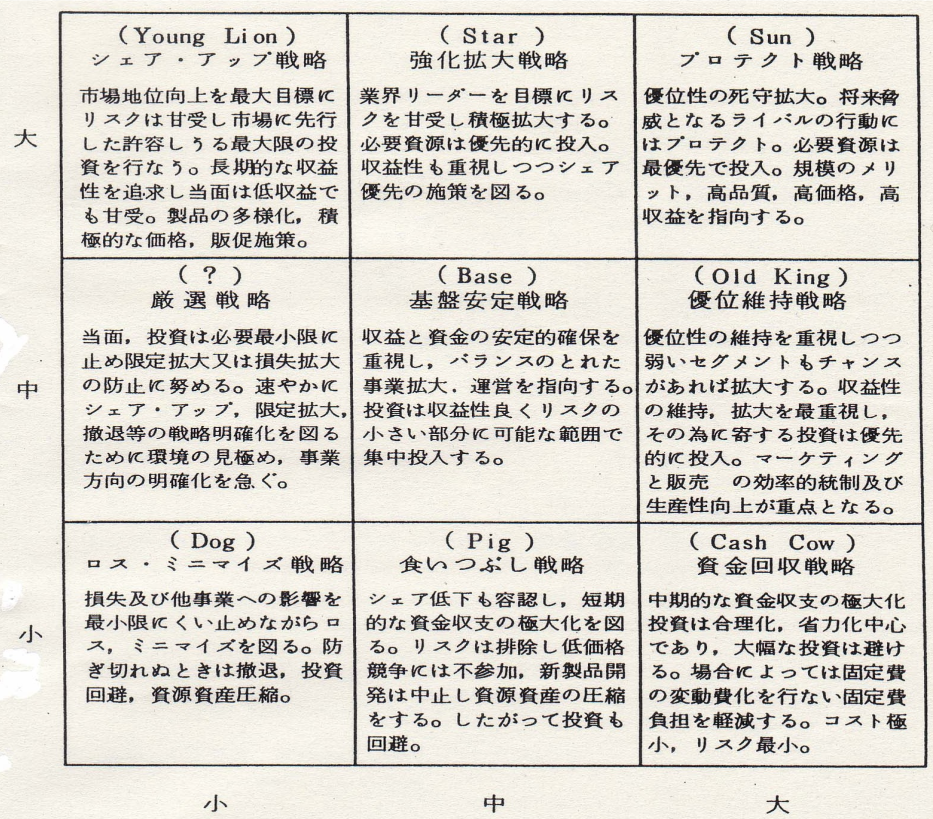

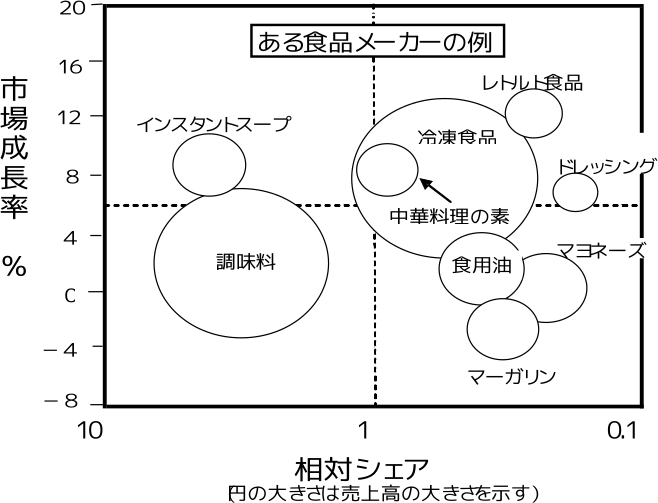

第4章で説明したマトリクス配置の具体例を以下に示す.図6.3はGE社方式の分割ポジショニングの具体的内容であり,図6.4はBCG方式の 4 分割の適用例である.

図6.3 GE方式PPMの具体的内容

図6.4 BCG方式のPPM適用例

6.7 インターネットマーケティング

ある特殊な領域をさし示すものではなく,インターネットが関わるマーケティング活

動全般をいっている.情報発信コストは数十分の一から数百分の一に軽減される.また

,

情報受発信の権利はすべての人に平等に与えられていることが大きな特徴である.

2002年 11 月の時点で 60 社 70 億円程度の市場である。都市部の若い世代を

中心とした、的を絞った調査には向いているが,世論調査の類には不向きである.リア

ルタイム性があり、早いものでは数時間程度で調査ができるものもある.アンケート対

応者は会員登録によるポイント制で,金券に交換可能なシステムを採用しているところ

が多い.

新聞・雑誌や,TVなどのメディアからニュースやトピックスを拾い出し,それらに

対する視聴者の声を聞いて,それを有料でメール配信するサービスもある.

6.7.1 ウェッブサーバーへのアクセス

ウェブサーバーに記録されるアクセスログは,個人と接続しているプロバイダーの

ドメイン名までが特定でき,いつ,何が,何回要求されたかがわかる,

個人のパソコンを特定するには,“クッキー”と呼ばれる小さなファイルをかいして

行うことができる.

6.7.2 顧客の生の声を収集するには

チャットマーケティングがよく利用される.これは,電子掲示板やチャットルームへ

の投稿記事の分析,あるいはメーリングリストの発言データ分析などから行うものであ

る.

従来アンケートでは見栄や嘘が入るが,チャットなどでは生々しい本音が伝わる.

- インターネット利用のアンケート調査

インターネット利用のメリットとして,以下のような項目があげられる.

- 調査実施期間の大幅な短縮化が可能になる.

- データ入力の省力化やコストの低減につながる.

- 自由回答欄の記述が増加する.これは大きな特徴といえる.

逆にデメリットとしては,

- インターネットユーザーの属性の偏り(現状では 20歳代,30歳代に偏りがち)がある.

が指摘されている.ただこれも時代とともに解消されていくものと思われる.

- 電子クリッピングサービス

たとえば新製品の発売直後に,消費者が新製品に関して何を語っているのか情報収集する.まったく語られていないとすると,新製品への注目度が低いということになるわけである.

- バイラル(口コミ)マーケティング

投稿が次の投稿を呼び,それがメールマガジンに取り上げられるといった形で,ネットユーザー間に広く波及していく効果を狙っている.これには次のような配慮が必要である.

- ターゲットユーザーの選択

- 議論が活発化する掲示板の仕掛け

- インセンティブなどの刺激

中核となるファンを醸成し,そこからコミュニケーションを拡大させていくプロセスが重要となる.

- インターネットマーケティングの効用

チャットの中からゴミを捨てて本質を抽出すると,思わぬことが出てくる.インターネットマーケティングや,さまざまなコンテンツ配信大手の㈱ガーラ会長の村本理恵子氏によれば,次のような例がある.

- 思わぬ果実:

- ある種の女性用化粧品を男性が使用していることがわかり , 時期新商品発売に活かすことができた.

- スポンサーが違うと,同じ話題に対してもチャットサイトへの参加者意識が大きく異なり,まったく違った結果が得られる.たとえば,次のようなスポンサーの違いによる参加者の環境対応発言の違いの例がある.原子力発電所を持つ電力会社がスポンサーの場合には,攻撃的・対抗的スタンスを取るケースが多いのに対して,スポンサーが有機農法野菜生産業者団体などの場合には,迎合スタイルの発言が多い.従って,あるテーマについて広く意見を求める場合には,調査を依頼されたスポンサーの名前を伏せて行うことが重要である.

- チャットサイトで大衆心理を把握できる.たとえば,緊急事態の沈静化対応などの場

合の情報発信に有効な手段となる.東海村の臨界事故が起こった際に,“放射能の恐怖”

という文字がチャットサイトやメールなどに飛び交った.この言葉が一番多かったとい

うことは,パニックを起こさせない政府の緊急の行動としては.これに答える対応を最

優先かつ徹底して行う必要のあることがわかるのである.

6.8 インターネット広告

マーケティングとも密接に関連しているインターネット広告について,ここでは 2

つの広告手段を紹介する.

6.8.1 バナー広告

- 広告掲載手法

- 特定掲載面に一定期間常に掲載されるもの.

- 露出回数を保証して,おもに複数のページでローテーション掲載されるもの.

- クリック回数が保証されるもの.

特に的を絞ったターゲティング配信としては,大学のLAN対応や企業のシステム

管理者向けなどがある.

- バナー広告の効果

- 広告メッセージやブランドの認知などの効果が期待できる.

- バナーを露出させ,クリックさせることでユーザーを目的のサイトに誘導・集客する効果がある.

- バナーを仕掛ける手法

- 顧客が頁をリクエストして,表示されるまでの合間に挿入されるもの.

- 顧客がクリックしたくなるようなギミック(一種の騙し)を仕掛けたもの.

6.8.2 動画広告

- スポット型動画広告:番組開始前に広告配信したり,番組中に広告を挿入するもので,利用者の属性に応じた広告を配信するサービスもある.

- 動画番組スポンサー型広告:短編娯楽映像にスポンサー募集するもの.

- 動画バナー型広告:バナーにテレビCM等を配信したり,動画広告を配信するもので,文字や音声も動画に重ねて配信することが可能である.また,サイト閲覧後に小窓が開いて広告を表示するものもある.

6.8.3 メール広告

メール機能を使ったプッシュ型のネット広告であり,下記のようなものがある.

- DM型メール広告(米国で発展)

- メールマガジン型メール広告(日本で発展)

- メールマガジン,メール新聞の購読者に対して,コンテンツ中に広告スペースを設け

て送り込むものであり, 38 文字のテキスト 5 行が一般的である.この中に,誘導し

たい Web ページの URL を記述する.

6.8.4 悪用されるネット検索

ネット検索では,利用者の意思に反して誘導されるものもある.メタ・タグ(偽キーワードで業者のサイトに誘導)の悪用である.有名人や人気商品名など,内容に無関係な単語をキーワードとしてメタ・タグに挿入しているものが多い.

なお,商標侵害をパトロールするサービスも出現している。インターネットは逆に一人のユーザーが,意識的にある企業を集中的,かつ継続的に誹謗中傷することによって,企業を破滅に追い込むことにも繋がる武器の一面も有している.ネットで呼びかけた誹謗中傷がおかしな共感をよんで,膨大な数の力となって企業に対抗してくるわけであり,このような事態になる前に手を打つことが急務である.

Copyright 2017 Toshihiko Saito