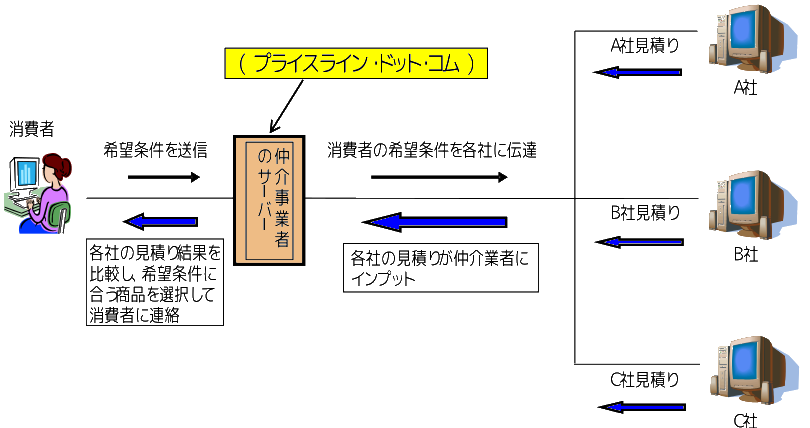

図 7.1 米国プライスライン・ドット・コムの逆オークションの概要

人間の知的活動の結果生み出されたものに対して,その創作者に与えられる排他的 独占的権利をいう.知的財産大国は米国であるが,日本はドイツを抜いて 2 位を確保し ている.企業からのものが圧倒的であるが,大学発ベンチャー創出のためには,大学発 の知的財産創出がますます重要になっている.

知的財産権には,知的創造物についての権利」と「営業標識についての権利」があ り,下記のように分類されている.

知的財産権の一部で,特許権,実用新案権,意匠権,商標権の四つを総称して産業 財産権と呼んでいる(かつて工業所有権と呼んでいたもの).

発明が,その分野の技術者(当業者)が実施できる程度に記載されていることであり,記載不備でないことが要件である.

・特許を受ける権利を有すること,すなわち発明者自身であるか,あるいは発明者か ら特許を受ける権利を承継した者であることが要件である.

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう.わが国では発明を下記のように三つに分類している.

発明大学の先生がよくやる失態であるが,特許出願前に学会発表・論文発表などにより その発明を公表してしまい,新規性を失ってしまったときでも,一定条件を満たせば, 例外的に特許が受けられる場合(特許庁長官が認めた学会など)がある.ただし例外規 定の適用を受けるためには,新規性喪失日から 6 ヶ月以内に出願を行わなければなら ない.もっともその前に誰かに出願されれば,他人の権利になってしまう.

いずれにせよ特許出願してから公表すべきである.

商標の具体例としては,ネオンサインに見られるさまざまな企業名の英文ロゴ(ハウ スマークと称する)や,宅急便の車に見られる黒猫や、飛脚の図(サービスマークと称 する),家電製品や日常必需品に見られるさまざまな商品ペットネームなどがそれに相 当する.

ビジネスモデルという分野があるわけではない.技術面で新規性がなく,あたりま えのように思えるサービスや手法でも,そこに新たなアイディアがあれば特許は成立し ている.ITの活用によって,現した新たなビジネス手法や仕組みが特許として認めら れているが,コンピュータやネットワークを,なる道具として使用しているだけでは特 許にならない.

特許となりうるEC(エレクトリック・コマース)ビジネス方法は,現実の取引に 関わる処理を行うもの,現実的用途のある出力を行うものが考えられる. たとえば処理の結果,金銭のやり取りが行われるもの,商品の取引が行われるもの, ディスプレイや印字出力するものは発明となる.

日本では,ハードウェア資源は特許に認められる流れにある.たとえばコンピュー タやネットワークを用いて実現されたビジネス方法である.代表的なものに,旧住友銀 行のパーフェクト特許がある.これは,バーチャル口座を用いて多人数の振込み確認処 理を行うものである.ただ,コンピュータネットワークの裏側で動作するだけで,技術 が表に出てこないこの種の特許は,真似をされても侵害発見がきわめて困難なため,ノ ウハウとして外部公表しない手もある.

米国では,ECシステムを利用した商取引やサービスの提供は,ほとんど特許対象 になっている.アマゾン社のワンクリック特許やプライスライン社の逆オークション特 許が有名である.

下記に事業分野ごとのビジネスモデル特許の例をあげておくので,どんなものが特 許になっているか,参考にされたい.

この中で,

| 企業名 | 特許内容の概要 | 成立時期 |

|---|---|---|

| 凸版印刷 |

「マピオン特許」 ホームページ上に,飲食店等の所在地を案内した地図を掲載 し,アクセスした飲食店が有料広告を出せるようにしたもの. |

1998年3月 |

| 旧住友銀行 | 「法人向け入金照合サービス」 決済専用の仮想的な支店を作り,企業が入金を請求する顧客 ごとに振込口座番号を付与する.企業は,どこから入金された かをネットを通じて,パソコンなどの端末で自動照合できるサ ービスである. | 2000 年2月 |

| 米国: プライスラ イン・ドッ ド・コム | 「逆オークション特許」 航空券やホテルなどをネットで予約する際に,客側が値段を 決めるシステムであり,値段が釣り上がっていく従来のオーク ションとは逆に,業者側が値段を下げていく形態である. |

1998 年8月 |

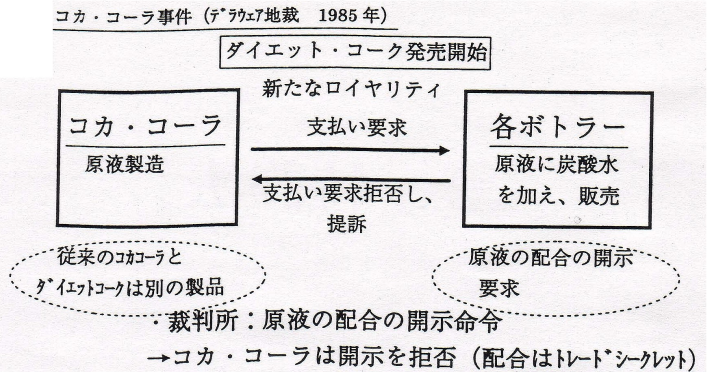

図7.1はそのうちの一つ,米国プライスライン・ドット・コムの逆オークション の仕組みである.

また日米で不成立や取り消しとなった事例もあり,一概にコンピュータやネットワ ークを利用したビジネスの仕組みが,すべて特許になっているわけではない.このあり当初,ビジネスモデル特許の走りであったこと(当時はかなり認められている)や, 後の時代背景,特許審査官の判断基準の変化などに起因している.たとえば,婚礼出席 者をグループ分けして,第三者に配送委託する「婚礼引出物の贈呈方法」や,コンピュ ータを使って事務作業の量を測定する「事務量分析方法とシステム」,ネットで注文す る際に,一度個人情報を打ち込んでおけば,二度目からは一度ボタンをクリックするだ けで,注文できる「ワンクリック技術」などが取り消しや拒絶の対象になっている.

知的財産はビジネスに有効活用してこそ価値がある.その意味では,物を作っている 企業と大学の活用戦略には,おのずと違いがあるのは当然である.

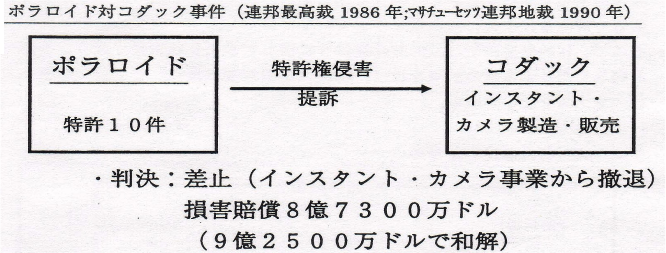

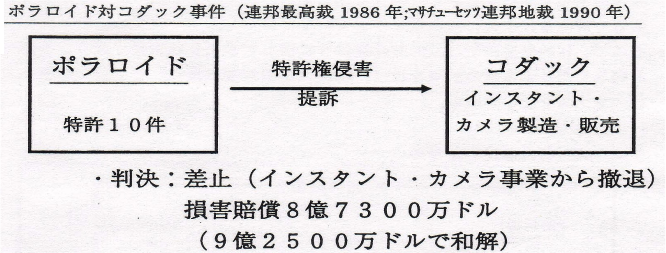

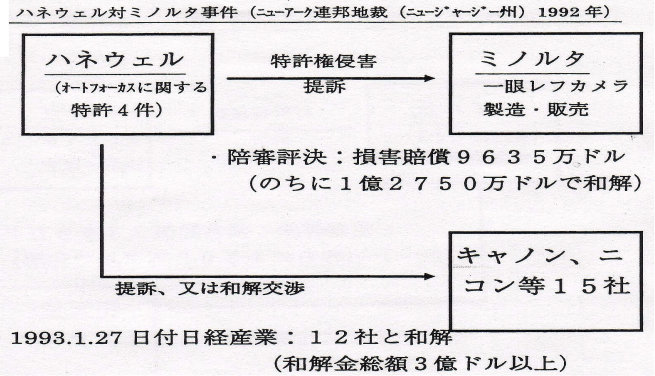

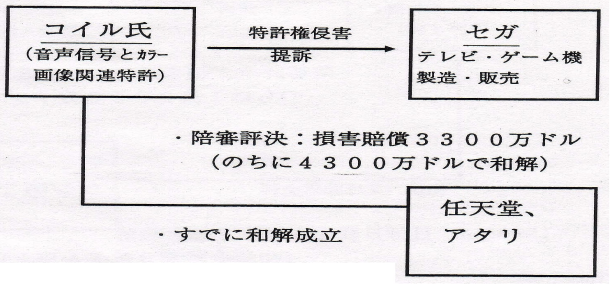

侵害で訴えられて負けたほうは,莫大な損害を被る知的財産権に関する判決事例を 図 7.2に示す.反対に,知的財産権の行使で勝てば莫大な利益をもたらすのである.

製品開発する前の,事前他社パテント調査が重要であることがよくわかる.自社保有 パテントを含めてパテントマップを作り,要注意パテントを抽出し,その対策を講じて おくことが大切である.

パテント調査をすることにより,どのような分野に何人投入し,何年くらい前から注 力しているかなど,他社の動きがよくわかるのである.

現在フォード傘下の,かつてのスェーデンボルボ社は,自動車シートベルトの原型 となる三点式ベルトを発明したが,生命の安全という社会的観点から一社で独占すべき でないとの判断により,数年後に特許を放棄した.

この結果,「ボルボ社=安全」のブランドイメージが確立されることになったのであ る.

エイズ治療薬の特許権を持つ英国グラクススミスクライン(GSK)社は,アフリ カ諸国やNGOから,薬を安く供給するよう国際世論に訴える形で要請された.一方G SK社は,ブラジルの安い模倣治療薬に対して侵害警告を発していた.対応として,世 界 63 ヶ国で 70 ~ 80% の値下げを断行した.その結果,社会的責任投資格付けで 最高級に位置付けられ,ブランドイメージが一挙に向上した.

このように,バイオ,医薬品ビジネスは巨額の資金を投じて開発しても,人道的見地 からボランティア的なスタンスを取らざるを得ないケースもでてくる.結果的にここで は莫大な利益還元を享受できなかったわけであるが,長期的には企業価値を高めたこと になる.世界中のNGOやメディアからの総攻撃を受けないためにも,権利行使だけで なく,場合によっては,特許放棄やボランティア的スタンスの選択が必要になることを 示唆している.

侵害発見がきわめて困難な製造方法や分析手法などについては,特許を取得するこ とによって技術を公開することになり,コンペチターや他社に技術のヒントを与える結 果になってしまう.侵害発見ができなければ権利を主張することもできず,宝の持ち腐 れである.このようなケースではむしろ特許を取らないで,ノウハウとして機密扱いに しておくほうが他社の追随を許さないことにつながる.このようにノウハウとして所有 する戦略は,侵害発見が困難なもの以外に,コンペチターの技術を遥かに凌駕している と判断した場合にも取られることがある.これはコンペチターが追いついてくるまでに , かなりの時間を要するとの判断によるものであり,その間にいわゆる創業者利益(最初 に市場投入を行って利益確保を図ること)を確保しようというものである.追いついて くれば,さらにその上の技術開発を先んじて行うことによって,優位性を保とうという 戦略である.もちろん状況によって途中で特許戦略を変更することもありうる.これが 熾烈なビジネスである.

改めて,大学が所有する,あるいは取得しようとする特許については,企業とはま ったく違った戦略が必要なことが理解されよう.

特許は,企業にとっては技術の独占的使用,自社技術の防衛,ライセンス収入の獲得などに よって企業活動を発展させるものである.下記のような位置付けで,網羅的に洩れなく特許網 を構築し活用される.

特許の活用戦略に関しては,自社独占と他者供与のバランスをどう取るかが重要である.特許・技術ライセンス収入を稼ぎながら業績を伸ばす企業もあれば,もっぱら独占することで成果をあげているケースもあり,特許戦略は企業戦略・経営戦略そのもといえる.

なお企業間の不毛な特許係争や無駄な重複技術開発の回避,あるいは共同での市場拡大を図るために,クロスライセンス(特許を互いに使用できる交換契約)を結ぶことも少なくない.死蔵・休眠特許の掘り起こしや,相互利用による技術力の底上げにつながる場合もある.

企業はコンペチターとの熾烈な競争をしているわけであり,わが国では先願主義を採用しているので,とにかく1分でも早く相手より先に出願することが重要なのである.出願日から1年以内であれば国内優先権制度を利用して、発明内容を追加修正してより強固なものに武装できるからである.ただ先進国で,唯一米国だけは先発明主義を採っているので別の対応が必要である.

分野的には上記①,②が主体であろう.ただし企業の先を行く先見性とスピードが要求さ れる.企業などがまだ目を向けていない段階で,基本的なところを押さえることが必要である. 技術がフィーバーして企業が参入してくると,それ以後の推進はよほど優位性を持っていない と,物量で研究面・特許面いずれも企業にかなわない場合も多く,大学としての意義は低くな る.大学発の“枝葉の特許”はまず使われない.数は少なくても,将来の市場動向をイメージし た基本的特許が大学から期待される理由である.

大学の特許は,将来企業にライセンシングされて製品に使用されなければ何の意味もない 単なる負の遺産として財政悪化につながるだけである.特許は,審査請求したものが特許庁の 審査官をパスして,誰からも特許無効審判の請求がなければ(たとえあっても,それを退ける ことができれば),特許権が成立する.平成 15 年に特許異議申立制度は特許無効審判制度に 統合され、廃止された(近年,特許制度の動きは目まぐるしく,官報等で都度確認することが 必要である).

この権利化された特許が産業界に使われて,新商品や新事業創出,雇用の拡大につながり ライセンス収入が大学に入ってきてさらに研究・技術開発を推進させる,いわゆる“知的創造サ イクル”を廻すのはたやすいことではない.しかも大学は物作りの商売をしているわけではない ので,企業とのクロスライセンスもできない.ここに大学発特許の難しさがある.

「ベンチャーを起こすのはたやすいが,存続させるのは難しい.」のと同様,特許を取得す るのはたやすいが,先生と企業の腐れ縁的な付き合いではなく,真に企業から申しこまれ使っ てもらえるような,金になる特許は少ない.

しかしながら,発明者を変えることは正当な理由や膨大なエビデンスによって認められな い限り不可能であるが,出願人はいつでも変更可能なので,後から企業を取り込みその企業が 行う事業化や,新たな共同研究の推進につなげたりすることにも利用できるフリーハンドはあ る.これは企業にとっても初期段階のリスク低減につながるので,事業化を考えた場合の双方 のメリットはきわめて大きいといえる.

一般に基本特許のライセンス料は高い.そこで安く設定された“枝葉の特許”を,ベンチャー 企業が大学から手に入れて製品化するケースがある.製品化して売り出したらあるメーカーか ら特許侵害警告されるといったことが起こりうる.深刻な実例もあるが,これは“枝葉の特許” がその製品すべてを権利化しているわけではなく,ある一部を保護しているに過ぎないからで ある.このように大学の“枝葉の特許”を使用する場合には,権利化の範囲を十分検討してリス ク評価をすることが重要である.

大学の研究成果はあくまで学会対応のものであるから,事業化する場合には下記に示すよ うな,ベンチャー企業側の冷静な判断・再評価が必須である.

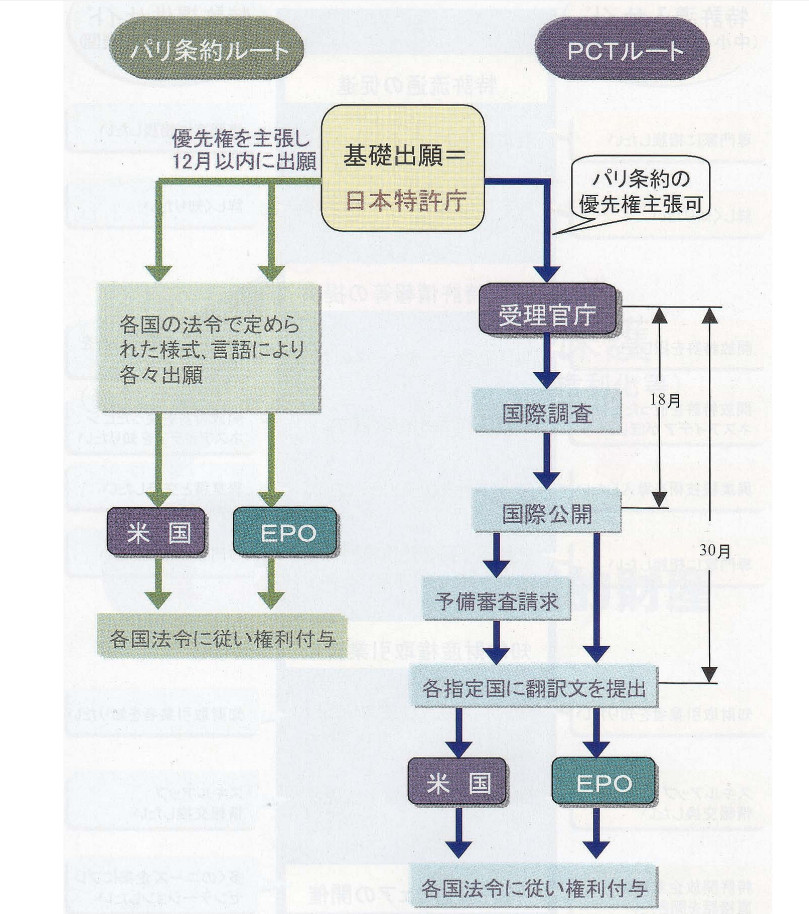

現在,二つの出願方法がある.一つはパリ条約の優先権主張を利用した直接出願の方 法で,日本で出願した日から 1 年以内に外国出願すると,日本の出願日と同日の出願と して扱われる.ただし出願国の言語,方式で出願書類を作成して,当該国の特許庁に出 願する必要がある.

もう一つは,特許協力条約(PCT: Patent Cooperation Treaty )に基づく国 際出願を利用する方法で,PCT加盟国への出願は出願したい複数の国を指定して,日 本の特許庁に日本語で出願すれば指定国に出願したものとして扱われる.これも日本出 願から 1 年以内に国際出願すれば,日本出願と同日の出願として扱われる.ただし特 許取得のためには,最初に日本に出願した日から2 年 6 ヶ月以内に,指定国に手数料 の支払いや翻訳文の提出などの移行手続きとる必要がある.

前者の方法は,出願国の数が少ない場合や権利化を急ぐ場合に利用される.また後者 の方法は,当初出願国を決めかねる場合(とりあえず指定国をいくつかあげておいて, 移行手続きまでに絞り込む戦略)や,多数の出願国の場合に利用される.

いずれにせよ,各国での出願手数料や翻訳料,現地代理人手数料など多額の費用がか かる.

なお,PCTに基づく出願をする場合,出願時に特許取得をめざす国を指定しなけ ればならないが,WIPO(世界知的所有権機関)では 2004年からさらにこれを簡素 化して「全加盟国での出願」とみなし,手数料も均一化して実質的に引き下げることに している。WIPOには 2002年 12 月現在で 117 ヶ国が加盟している.

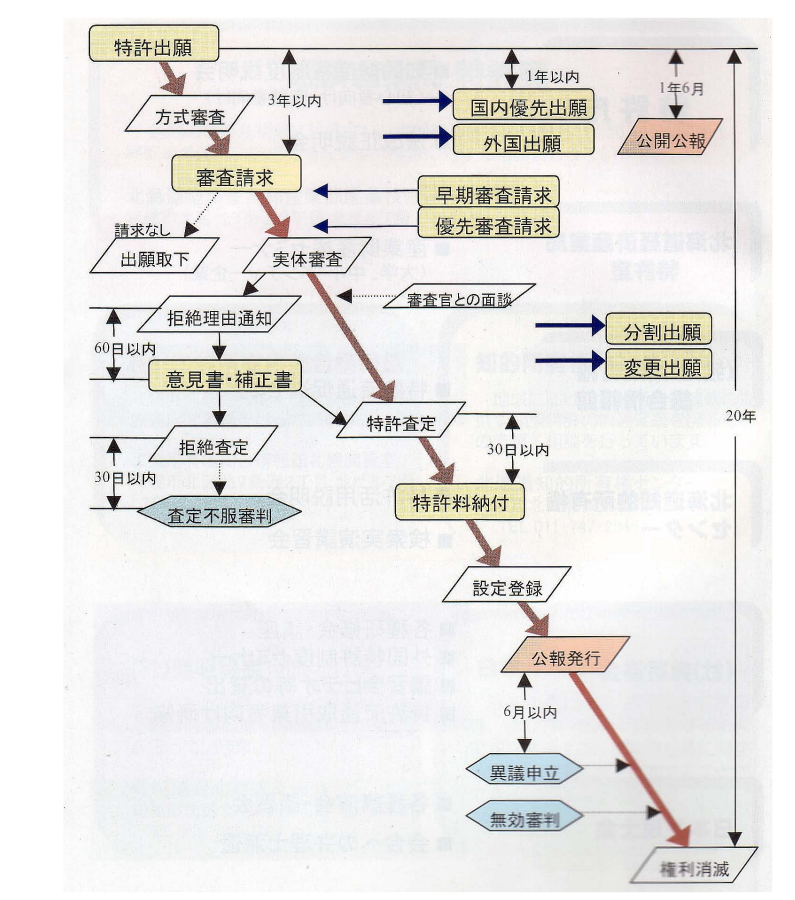

参考までに,特許出願手続きの流れと国際出願手続きの流れを,図 7.3と図 7.4に 示す.