第5章/技術戦略と商品開発

- 5.1 技術戦略

- 5.2 事業環境分析から開始する例

- 5.2.1 マクロな切り口

- 5.2.2 トレンドから市場動向を探る

- 5.2.3 製品化に向けた技術課題の抽出

- 5.3 商品開発

- 5.3.1 商品戦略

- 5.3.2 顧客ニーズ把握法の例(身近な家庭商品を対象として)

- 5.3.3 商品開発のステップ例

- 5.3.4 商品コンセプトと商品の差異(差別)化

- 5.3.5 敵を知る

- 5.3.6 ネーミングの大切さ

- 5.4 知識創造を生み出す環境

- 5.5 ヒット商品を出し続けるには

- 5.5.1 ある会社の例から学ぶもの

- 5.6 市場対応から市場創造へ

5.1 技術戦略

技術戦略は,経営戦略に則ってプロフィット(利益)を生む技術施策を立案すること

である.およそ下記のように分類される.

- 短期技術戦略・・・ 1 ~数年先(対象によっては 1 年未満)

- 中期技術戦略・・・ 3 年~ 5 年(対象によっては 1 ~ 2 , 3 年)

- 長期技術戦略・・・ 5 ~ 10 年(対象によっては 2 , 3 ~ 5 年)

ただし扱う技術,事業形態,業種によってその期間の捕え方はまちまちである.また,技術進歩の早い分野では括弧内のように短い.

5.2 事業環境分析から開始する例

5.2.1 マクロな切り口

まずマクロ的な事業環境のトレンドを知ることが必要である.これは世界情勢・国

際関係から科学・技術の進歩,人口動態やライフスタイルの変遷に至るまで,あらゆる

分野に及ぶ.毎年同じ調査をしてそのトレンドをみることによって,ある方向性や変化

といったものを捕らえることができる.シンクタンクやコンサルティング会社では,こ

れらを専門に扱っているところが多い.一般の企業では戦略部門や企画部門,あるいは

商品開発部門などさまざまな部門で推進されている.

グローバルに事業を展開する分野に限らず,どんなにローカルな事業分野において

さえも必要なことである.コンペチターは絶えずグローバルに目を光らせ,儲かると判

断すればローカルな事業分野にも進出してくるからである.

以下に具体例をあげながら説明するので,そのイメージをつかんでもらえば十分で

ある.

たとえばある時代・時期における状況を,「社会現象・ライフスタル」の切り口で

捕らえてみると,次のようになる.

表5.1 「社会現象・ライフスタイル」の切り口の一例

| 現象 |

内容 |

影響・必要性・方向性 |

・超高齢化社会の到来

・共働きの増加

・女性の結婚しない症候群

・少子化

・フリーターの増加

|

・21 世紀 30%以上の高齢者

・あらゆる職場に女性の進出

・年金制度の危機

・就職時の人材需給アンマッチ

|

・高齢者ケア

・可処分所得の増加

・癒しやカウンセリング需要

・鍵っ子の増加、塾需要

・転職

・外国人労働者の増加

|

同じ現象でも,見方によって当然のことながら影響の捕らえ方は異なってくる.各企

業の戦略が異なる理由である.

同じ「社会現象・ライフスタイル」の切り口で,ある特定分野(ここでは情報通信端

末分野に焦点を当ててみる)を意識した影響の結果の例を示すと,以下のような項目が

抽出される.

- 高齢化社会到来による多様化,

- 日本人の国際化,

- 地方分散,ビジネススタイルの変化,

- ソフトウェア価値の重視,

といったように,注目点(フォーカスする分野)が違ってくる.

たとえば「人口動態」の切り口からは,同様に,

- キーボード慣れ高齢者の増加,

- 地方への残留,Uターン,

- ある地域では外国人比率の増加.

たとえば「国の政策」の切り口からは,同様に,

- 家庭への光ファイバ網の行政推進,

- 規制緩和の加速,

- 教育改革(教え方,インフラ整備など).

たとえば「科学・技術」の切り口からは,同様に,

- メモリ,ディスプレイ技術の急進展, ・ CATV の光配線化,

- ゲーム分野で3次元画像化が実現,

- デジタル衛星放送の普及,

- 電池の高容量化(小型化)が実現,

- グローバルスタンダード化の加速と各国の

囲い込み競争の激化.

さらに,たとえば「経済環境状況」からは,同様に,

- 情報通信産業が主役,

- デフレ傾向,

- 若者はエンゲル係数から IT 係数増加にシフト.

といった項目が抽出されることになる.

さらに「国際情勢」なども考慮して,あらゆる切り口からの影響の項目を洗い出してみることが最初の作業である.これらの切り口数は,5 切り口くらいでまとめるのが良く,多くても 10切り口未満にすべきである.あまり多いと複雑になるだけである.

5.2.2 トレンドから市場動向を探る

次に,それぞれの切り口で抽出された項目を睨みながら組み合わせ,情報通信端末

分野のトレンドを支配していると思われる項目の抽出を行う.ただしこの作業には,そ

の分野の知識や経験,ノウハウ,さらにはまとめるセンスが必要である.

結果の一例として,以下のような項目が抽出できる.

- 地域,地方,年齢のモザイク化

- 音声情報から画像情報へのシフト

- ワイヤレスアクセスの加速

- 高機能情報端末の出現

- 規格化,省エネ,リサイクルの重視.

つまりこの例では,この5 項目があらゆる観点,切り口から見た,情報通信端末のフ

ォーカス分野における大きな現象,傾向としてクローズアップされたことになるのであ

る.

次の段階は,この中から将来の市場動向を見つける作業である.この作業もノウハウ

やセンスが要求される.ここでは一例として,下記の将来市場動向を抽出している.

- ① モザイク階層ごとに対応した情報(ソフト)の提供

- ② 豊富なアクセサリーの充実(オプション選択の自由)

- ③ ソフト/デバイスの高速化

- ④ 省エネルギータイプの重視

- ⑤ リサイクルの徹底

- ⑥ 機能の多様化

- ⑦ 健康への影響の重視

- ⑧ 高齢者対応機器の重視.

5.2.3 製品化に向けた技術課題の抽出

次にこれら市場に要求される機能が何であるかを抽出し,それを実現する技術課題を

導き出す.要求される機能には,機器そのものに対する技術的な機能と,感性に訴える

機能の 2 種類がある.

以下に例をあげると,

- 技術的な機能

- 無線出力のミニマム化,

- 機能の分離,

- 屋外でもよく見えるディスプレイ,

- 位置通報,

- ヘルスデータの送信/受信,

- 防災情報の緊急受信.

- 感性に訴える機能

- 五感に訴えるマンマシーン・インターフェイス,

- メディア変換(音声⇔文字),

- ファッション性/遊び心,

- 立ち上げ時早い応答,

- お喋り道具(バーチャル),

- 割安感,

といったものであり,さらにこれらから技術課題を抽出する.

例えば,

| ・ディスプレイ技術, |

・音声処理技術, |

| ・音声画像認識技術, |

◎高速無線伝送技術, |

| ・アンテナ技術, |

・自動翻訳技術, |

| ・文字音声変換技術, |

・高密度実装技術, |

| ◎メモリ技術(大容量不揮発性), |

・バーチャルリアリティ技術, |

| ◎インフラ共用化(CDMA規格方式), |

・短距離無線伝送技術, |

| ◎小型大容量バッテリ技術, |

・小型メディカルセンサ技術, |

の技術がリストアップされ,この中でも特に注目する重要項目として,達成期間と重

要度のプライオリティから,たとえばここでは◎記号のものがとりあげられる.

以上をもとに,狙うべき製品,事業想定の一例として表 5.2のようにまとめられる.

表5.2 事業想定の一例

| 既存情報端末 | マルチメディア端末 |

|---|

|

ビジネス対応 | パーソナル対応 |

ビジネス対応 | パーソナル対応 |

|---|

固

定 |

デスクトップPC

ワークステーション

|

TV

コードレス電話

PC

ゲーム機

CATV端末

|

大容量高速LAN端末

|

デジタル TV端末

光ファイバ加入者端末

|

携

帯 |

電子手帳

パームトップPC

PDC/PHS

ポケベル

|

携帯液晶TV

ラジオ

PDC/PHS

ゲーム機

ポケベル

|

無線LAN端末

PHSデータ端末

|

|

⇛ マルチメディア無線端末

最終評価としては,予想市場規模から売上推移を立て,他社とのベンチマーク(競

争力ポジショニングの資源分析をすること)を行って,総合的に判断することになる.

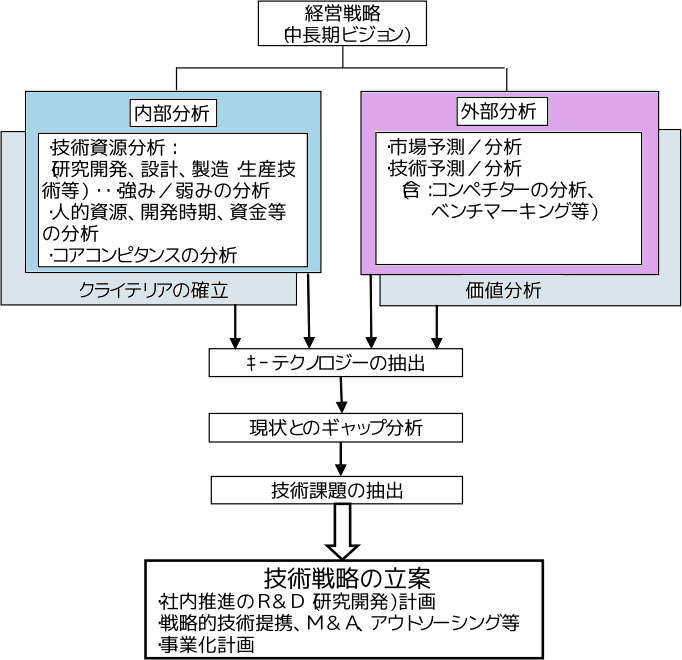

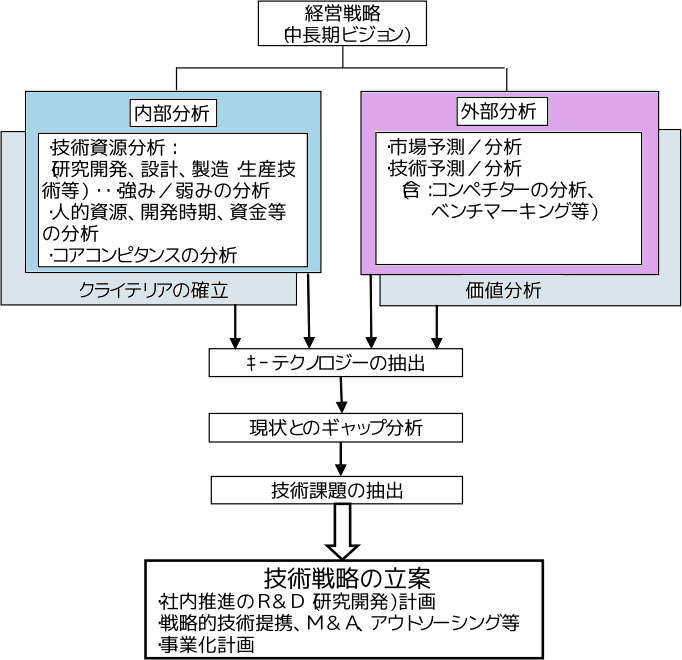

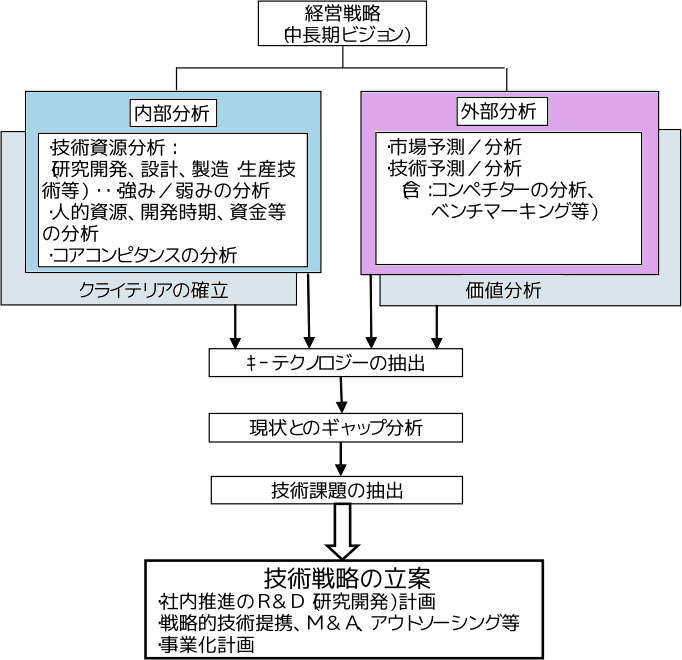

なお技術戦略立案の基本フローの例を図5.1に示しておく.

図5.1 技術戦略立案の基本フロー例

5.3 商品開発

5.3.1 商品戦略

商品戦略は,経営戦略による事業目標や技術戦略に基づいて立てられるが,実際は

技術戦略との補完関係にある.マーケティング,投資,プロフィットの戦略を勘案し,

商品戦略としての具体的基本方針が明確にされる.

5.3.2 顧客ニーズ把握法の例(身近な家庭商品を対象として)

新たなビジネスに参入する以上,熾烈な競争があり,そのためにはお客様を知らな

ければならない.また敵を知らなければならない.

たとえば,

- お客様は正直だ.お客様はずるい:

- ・・試食や無料配布,アンケート結果だけでの商売は危険である.

- お客様は飽きっぽい.ユニクロ現象は長くは続かない:

- ・・お客様が裏まで知ると次の手がわかってしまい,新鮮味が薄れてしまう.

- お客様は浮気っぽい:

- ・・ただし,このような傭兵を相手にしていると商売にならない.

- ロイヤル顧客(他に浮気をしない顧客)を増やすには:

- ・・ブランド力(品質・信頼性の確実性を示す証)とコスト/パフォーマンスを

- 向上させる地道な努力が必要.

といったことの対応が必須となる.

他社動向を含めた顧客ニーズ対応の他,諸々の情報やヒントの入手については,た

とえば次のような手段がある.

- (1) 顧客ニーズ対応

- アンテナ活動・・・定点観測あるいは,移動観測による顧客情報の入手.

- 同業他社の動きの把握・・・工業会での情報や,納入業者などからの情報.

- 技術動向の把握・・・展示会や学会,講習会,特許調査などをもとに他社技術者マップの作成を行うと,商品開発に向けた人的資源の投入状況がわかる.

- (2) 異業種交流

- 補完の関係・・・たとえば洗剤メーカーと洗濯機を作る家電メーカー,冷凍食品メ

ーカーと電子レンジを作る家電メーカーなど,ビジネスの幅が拡がる.

- 上流・下流の関係・・・たとえば材料メーカーと最終製品メーカー,住宅メーカーと設備機器メーカーなど,合弁や協業のチャンスが拡がる.

- まったく無関係と思われる関係・・・大型装置機器内の流動シミュレーション技術を,金融・証券会社などに移転することにより,技術の有効活用を図ることが可能(たとえば,コア技術である乱数発生やカオス現象解析技術を,株価予測などに応用).

- (3) コンペチターからのヒント

コンペチターの動きから,事業環境や顧客ニーズの変化を読み取ったり,種々の判断材料に利用できる.

- (4) 営業情報

営業第一戦部隊との情報交換は,情報が玉石混交であることもまた事実である.営

業情報には次のようにメリット,デメリットがあるので,よく咀嚼することが必要であ

る.

- メリット:既存商品の改良,次の手の方向は比較的よくわかる.

- デメリット:あれもこれもとさまざまな要求が飛び出し,オールマイティ商品にな

ってしまう危険性がある.数年先の,将来的な新規市場を創出するようなものは得にく

い場合が多い.ただ,ヒントがつかめることはあるので,あとで再整理,再検討が必要

である.

理想的には,以上の顧客ニーズに関する情報を加味した技術戦略を構築し,R&D

(研究開発:一般に民間企業では,目的基礎研究や応用研究などの技術開発を指してい

る場合が多い)に効果的につなげることが重要である.強い商品は強い技術戦略の上に

成り立っているのである.

5.3.3 商品開発のステップ例

- 量産物の流れ

一般に量産物の大まかな流れは,次のようなものである.

"商品企画⇒仕様決定⇒0 次試作・評価⇒設計審査⇒試作・評価⇒試作認定⇒量産出図⇒量産試作⇒量産試作認定⇒量産".このような手順を踏んでも,物によっては商品企画から量産まで,短いものは 6 ヶ月以内で推進される.途中の手順を合理化したパソコンなどでは,数ヶ月にまで短縮されている.

3次元CG利用設計や,コンピュータシミュレーション利用技術などのIT技術

の駆使によって,金型を含む試作工程の削減が可能になり,さらに安く,さらに早く物

が作られるようになるのである.

この間に初期流動品質確認,実用試験,耐久試験,サンプル出荷,官庁関係への各

種申請対応などが平行して進む。

- さまざまなドキュメントで確認

商品開発の各ステップにおいて,さまざまな企画書やドキュメントを作成して検討す

ることになる.その内容は,

商品開発企画書,設計仕様書,特許企画書,パテントレビュー,再資源化対応のた

めの製品アセスメント,コスト企画書,品質企画書

などである.

そして,毎年コストダウンを図るのが物作りの使命といえる.たとえば,トップ自

動車メーカーの新車開発期間は今や 10 ヶ月であり,毎年コストダウンを実現してい

るのである.

- 製品コストはどのように決めるか?

- お客様の懐をくすぐる値ごろ感の設定が鍵である.

- 同業他社よりも安く作る工夫が鍵である.

これらのスタンスでコストターゲットの目安を決定する.その上で,

- 詳細コスト分析と,それぞれの構成要素へのコスト割付を行う.

- 1円以下の"何十何銭"の単位まで積算することが必要である.

- 対象の商品だけで利益確保ができなければ,さまざまな総合的戦略・戦術を駆使す

ることが必要になる.

また,地元開発商品(地場商品)については,「自分ならそれをいくらで買うか」,

「身近な人,地元の人に自信を持って買ってもらえるか」を明確にしておく必要がある

.

起こしたビジネスが成功するには,開発商品に対して情熱を持ち,それにほれ込んでい

ることが重要であろう,

地元で評価されれば,口コミや帰省時のお土産でも広まっていく.このように,価

格設定はきわめて重要な検討事項なのである.

5.3.4 商品コンセプトと商品の差異(差別)化

- 他社製品の分析

差異(差別)化のためには,同業他社製品を徹底分析することが近道である,下記

の流れはその一例である.

"他社製品購入⇒性能試験⇒使い勝手試験⇒分解調査⇒使用材料調査⇒コスト分析⇒

コンセプトの把握,フィロソフィの推定⇒報告書⇒他社製品比較展示会".

さらに特許を徹底的に調べ,パテントマップを作成する.これをもとに,

- 自社のコンセプト作りや,コストターゲットの方針を明確にする.

- 商品開発のステップに反映させる.

- コンセプトとは

慶應義塾大学ビジネススクール嶋口充輝教授の定義によれば,"ユニークに満たす

ニーズ"のことであり,「その商品でしか満たせないニーズ」ということができる.

- 商品差異(差別)化の例

同一商品でも,それぞれお客様(消費者)に訴求する視点が違っている.エアコンと

洗濯機の例で,その訴求ポイントみてみよう.

a-1) ある時期のエアコンの一例(メーカー名は掲載していない)

- 世界初,カビストッパー,除湿しても肌寒くない:赤ちゃんはカビに過敏です.

- マイナスイオンいただきます.プラズマ空気清浄,パワフル除湿.

- 世界初クリーン全開パネル,カラッと除湿,素肌涼快,省エネ No.1 .

- 床の冷えすぎイヤイヤ!,床の温度まで測り冷やしすぎないうれしい冷房.

- うるるとさらら:しっとりうるおい加湿,温度下げないさらっと除湿.

- お掃除ラクラク,"さがある"フィルター.

- 飛び出すイオンが雑菌・臭いをキャッチ.

- 先進呼吸,プラズマエアロ.

- 換気 ing でスーンゴィ!,ジェットエンジン技術がエアコンを変えた!,すんごい

省エネ,ジェット冷房,耳を疑う低騒音,換気連動湿度自在.

- 5つのこだわり機能が作る 21 世紀の空気品質.

- 世界基準の品質をどうぞ.

a-2) それから 1,2年後のエアコンの一例

- 酸素エアコン誕生,酸素浴始まる: 30% 濃い酸素供給で心身ともすっきり爽快.

- 15m 3/ h の換気機能,新プラズマ・イオン大清快.

- 世界初 肌を冷やさず素肌涼快,温度と湿度を同時コントロール.

- 健康配慮のWワイド気流で快適に.

- エアロテラピー空間創造,カビクリーン換気機能搭載.

- UV・除菌クリーンシステム,イオン立体気流.

- 除菌イオン技術搭載, 1 時間で 90% のカビ菌現象.

- 世界初 天然酵素で強力除菌,ジェット気流技術で大風量:素早く冷暖房.

- 業界トップの省エネ・快適・清潔.

- 空質追求:マイナスイオン,除菌プラズマ空気清浄機搭載,メンテ性能向上.

b-1) ある時期の洗濯機の一例

- 「三段洗法」:遠心力洗い,漬け洗い,もみ洗い.ムラなくきれいに.

- 「アクア美白洗浄」:雑菌除き,黒かび発生抑制.アクアコントローラ搭載.

- 「浸透イオン洗浄,洗乾白い約束」:からまん水流.

- 「清潔王国」:霧重力仕上げで色あせを防止.強力押しもみ洗い.

- 「超音波と電解水で洗おう」:世界初の"洗剤ゼロコース"実現.

- 「 21 世紀は新乾洗」:ドラム式乾燥洗濯機.洗浄力 20% 向上,音も静か.

b-2) それから 1,2年後の洗濯機の一例

- 芯まで白く泡の洗濯乾燥機:洗濯から乾燥まで 160 分.

- ドラム式で初めてきめ細かな回転制御,洗浄能力をアップ.

- イオン洗浄を進化,乾燥時間も業界最速.

- トップオープンドラム式でスピード選択・乾燥実現, 6kg を 190 分で処理.

- ドラム式で嫌な臭いをカット,銀イオンで除菌・防臭コート.

このように,時間経過とともに各社その差異(差別)化の内容も,少しづつ変えて

いっていることがわかる.技術の洗練化や新たな技術や機能を,その時代のニーズに合

った形で市場投入しているわけある.

- 商品コンセプト創造の7つのステップについて

ここで、元東芝 森健一博士が開発した商品開発手法を紹介する.

-

第1 ステップ:マジックナンバー 7 ±2人(頭の柔軟な人の知的興奮の場を作

る)

-

第2 ステップ:対象市場イメージの明確化と共有化(誰が,いつ,何のために買う

のか)

-

第3 ステップ:アイディア・ブレーンストーミング(望ましい機能を「動詞」で表

現する)

-

第4 ステップ:KJ法によるグルーピング(何が本質的に重要な機能かを洗い出

す)

-

第5 ステップ:重要度による機能の順位付け ( 最も重要な 3 機能を選び出す)

-

第6 ステップ:事業発展のシナリオ作り(事業発展の順に機能を並び変える)

-

第7 ステップ:研究開発すべき未踏技術の抽出(まず一番目の機能を実現するため

に必要な技術を洗い出す)

参加メンバーが,「目から鱗が落ちた」と感じるところまで徹底的に繰り返す.

というものであり,メンバー自身や,評価者の心の琴線に触れるようなコンセプトに

仕上がったかどうかが鍵である.そのためには,延べ最低 40 ~ 40 時間は必要であ

る.この域に達していなければ,そのレベルに達するまで智恵を搾り出すのである.そ

うでなければ,技術者の勝手な思い込みに終わってしまい,お客様は受け入れてくれな

い.

本開発手法による森健一博士の,世界初のワープロの商品コンセプトは次のような

ものであった.

- ①手書きより早く入力できる.

- ②持ち運びできる.

- ③通信ができる.

和文タイプライタ時代にあって,夢のような差異(差別)化,新鮮さがあったこと

は明白であろう.

- 感性に訴える商品化対応

ハード構成が機能的に他社差異(差別)化しにくくなると,感性に訴える面がより

重要になってくる.心理面,生理面を含めて人間研究が重要となる.乗用車や家電製品

,

AV機器,パソコン,寝具など,生活に密着した商品はますます感性面の位置付けが重

要になる.

たとえば,人間の聴覚特性と睡眠特性を把握することによリ,商品への応用面では,

冷蔵庫のモーター音もある特定周波数の音を一定水準までさげれば,大半の人は安眠で

きるといったことが明確になり,それ以上余計なコストをかけて,さらに低騒音化を図

る無駄もなくなるわけである.

このように,人間研究によって目標とすべき基準が定量化され,商品開発の際の明確

な指針が得られるのである.サービスの分野でも同様であり,人間が関わるさまざまな

分野に適用されている.

"よく眠れ,朝すっきりした気分で起床できるエアコン"といった商品開発の命題が,

肥えた目の顧客ニーズから生まれる時代である.人間のさまざまな感性特性を研究する

必要のあることが理解されよう.より洗練化された生活密着型商品の開発には,感性工

学の効果的取り込みが重要なのである.

5.3.5 敵を知る

"コンペチターは誰か"を知ることが重要である.規制緩和や撤廃などにより,異業

種からの参入もあって,意外なコンペチターが現れることに注意する必要がある.

- 最も手ごわいコンペチターとのベンチマークを行い,徹底分析することが重要であ

る.

- 自社の,あるいは自部門のコアコンピタンスを明確にし,その強化を図ることが重

要である.

5.3.6 ネーミングの大切さ

どんなに素晴らしい商品でも,売り出す名前が,時代背景を含めてその商品にフィ

ットしていないと,お客様からそっぽを向かれることになる.

以下にネーミングの例を示す.

- 失敗例

- 商品例ではないが,国電から JR に変わったときの「E電」.

- 成功例

| からまん棒, |

静御前, |

野菜忠臣蔵, |

| ダニパンチ, |

大清快, |

お釜でお櫃, |

| 熱さまシート, |

トイレその後に, |

肉取り物語, |

| ガスぴたん, |

のどぬーる, |

しみとりーな, |

| 歯ぎしりピーナッツ, |

あほんだらポップコーン, |

ナッチューノ. |

その商品のイメージや機能が一目で,あるいは聞いただけでわかるようなネーミン

グが成功の秘訣といえる.ここではあえて商品名をあげていないが,実際にはその商品

を見て,あるいは手にとって見るので、一々その商品の説明を聞かなくても,"名は体

を表す"で,お客様はネーミングからおおよその機能がわかるのである.

同じ商品でもネーミングによって売上が大きく左右されるので,ネーミングはきわ

めて重要な位置付けといえる.

5.4 知識創造を生み出す環境

アイディアレベルから課題解決,新規創造・発明・発見といった知識創造のために

は,以下のような"場"の設定が重要である.

- 物理的環境

- 精神的環境:リラックスの雰囲気と,プレッシャーの雰囲気の両面が必要である.

- 時間的環境.

もっとも,修羅場に置かれないと真の知識創造は進まない場合もあり,ある意味相

反の関係にある.特に物作りの世界では,「イノベーション」と「カイゼン」の相互作

用が知識創造を助長する.

世界初のワープロの開発事例では,開発技術者達はコンセプト作りのために,談話

室で議論ばかりしていたという.このような環境作りを行える忍耐,情熱があるかどう

かにかかっているといえる.

かつて,大手重工メーカーで課長クラスの精鋭に対し, 1 年間出社しないで世界中

を旅して遊んでこいという研修が,さまざまな企業で話題になったことがある.ただし

1 年後には,会社を背負う新規事業の企画リポートを提出する義務がある.ノイローゼ

になったり,旅行返上などもあって途中で止めたとも聞く.結果を期待される精神的プ

レッシャーは相当なものがあるといえる.

このような背景から,ナレッジ・マネジメントの構築が,知識創造を生む有効手段

として広く企業に受け入れられているのである.

5.5 ヒット商品を出し続けるには

5.5.1 ある会社の例から学ぶもの

商品開発と同時に,ネーミング戦略にもたけた,あるユニークな会社の例を紹介す

る.

- 経緯

- 雑貨店創業から大衆薬卸・製造に手を広げる.

- 現社長の米国留学が転機となって,水洗トイレ便器に流れる青い水に注目する.

「日本でも当たる」との直感で,帰国後の 1969年に「ブルーレット」を発売し,

1975年には消臭剤「サワデー」がヒットする.以来,アイディア商品路線で不況下で

も売上アップを継続する.

- ヒット商品を生む仕組み

a) 提案制度

ヒット商品を生む仕組みを"熱さまシート"の例で紹介する.

- 新商品や業務改善策の提案制度(ランク付けによる褒賞制度)を採用する.

- 採択されたアイディアを,商品企画や技術開発,製造部門でチーム編成する数人の

PJで検討する.検討のスタンスは,"世の中にある素材を利用する."が基本である.

b) 各部門のターゲット

- 商品企画担当・・・シートを冷凍庫に入れてから凍るまでに時間がかかる,シート

が硬い,額に貼り付けても動くと額から落ちる,などの不満を解消するシートを目標と

する.

- 技術開発担当・・・「皮膚温度が 2℃さがると冷たいと感じる」知見をもとに,

3℃さげることを目標とする.

- 製造担当・・・安く大量生産できる方法を工夫する.

と,きわめて具体的である.

小児向けでのフィールドテストを通じ,社内従業員の小さい子供の額の大きさを測

って,最終的にサイズを決め小児科の患者に使ってもらった.

結果的に得た結論は, 5cm×11cm×0.3cm のシートサイズである.

c) ネーミング

- 社長自ら"熱さまシート"と命名し,くどくど説明しなくても使い方がわかり,一度

聞いたら忘れない商品名と言える.

d) PR活動の効果と影響

TVコマーシャルを主体にメディア攻勢をかける.その効果と影響はは,

- 水のない災害被災地に需要が多い.

- インフルエンザなどの外部要因による需要が拡大する.

- 年数億円の売上見込みが半年で二桁に達する飛躍である.

その結果大手が参入することになるが,これは商品価値が認められた証拠である.

それでも,大人向けや冷却持続時間の 2 倍化,欧米・アジア向け輸出など,二の矢、三

の矢と次々に新商品で攻防し,他の追随を許さない.額冷却シートの国内市場は

100億円弱で,競合品 20 種を超える中で熱さまシートは,現在も市場の半分以上を抑え

ているヒット商品である.

まさに競争社会を生き抜くには,マーケティング力と素早い対応が必要なことを示

している.

5.5.2 先のことはわからない

いくら予測しても,正確には先のことはわからないものである.したがって,

変化に迅速に対応できるスタンスが必要である."ゆで蛙になるな."である.熱け

れば飛び出すが,温湯だと気持ちがよくて,そのままゆであがってしまうたとえをいっ

ている.

そのためには,お客様の動向,変化を絶えずリアルタイムに収集・分析して,商品

作りに活かしていくことが必要である.ITが大きな役割をになう理由である.

- 顧客情報を,リアルタイムで経営に有効に活かしている業種はコンビニである.最

先端のコンビニでは,POSシステム有効利用はもちろんのこと,TVコマーシャルを

打つタイミングに合わせて品揃えをし,店にその商品並べるほどの顧客本位の対応であ

る.

- 旧来の日本式旅館経営をオープンにして,売上アップにつながった例もある.部屋

の埋まり具合や各種予定,食材在庫などがオープンになっているので,結果的に物資・

食材などの納入業者も,必要なときに必要なだけ効率的に収めることができて無駄がな

くなり,互いに" win- win" の関係を構築することができるというものである.

このような中にあって,商品も絶えず進化するのである.たとえば,

- 掃除機の例:ついに排気カットにマイナスイオン放出まで出現している.

マンネリと揶揄される異業種交流においてさえも,敏感にビジネスを感じ取る人は

いる.たとえば,

- エアコン新設配管専用手動式「簡易真空ポンプ」のヒット例:自転車空気入れから

の発想であり,便器に流れる青い水を見て,閃きや発想につなげていった例と同様,何

も感じない人との差は大きな違いである.

5.6 市場対応から市場創造へ

市場対応だけに追われると,最終的には価格競争に巻き込まれてしまう.これを脱

却するには新たな市場を開拓する努力が必要となる.たとえば家電製品やAV機器の分

野に見られるように,新しい原理を利用したさまざまな新製品が次々と生み出されてい

るが、これらは生活スタイルを一変させる新市場の創出である.

よく引き合いに出される 3M社の"ポストイット"が,接着不良の失敗作から生まれ

た製品であることは広く知られている.

地方の小さな寒天製造業者から発信された,さらに卑近な例もある.元来寒天は食

品としてしか製品化されていなかった.当然市場は頭打ちになる.ここで素晴らしいの

は,寒天は固まってこそ製品になるが,固まらない寒天を作る技術を確立したことで,

思わぬ市場が拡がることになる.この固まらない寒天の用途開発を食品メーカーに限ら

ず,化粧品メーカーや医薬品メーカーなどと協業して推進することによって,これまで

の不都合な点を解決する,新しい有用な機能を持った新商品が市場に投入でき,競合寒

天メーカーである同業他社との差異(差別)化と,協業メーカーとの"Win - Win"

の関係を築くことができるわけである.この例のケースは,発想の転換による差異(差

別)化技術の確立と,異業種との協業による用途開発が市場創造のキーといえる.なお

,

従来の食品産業でバイオ技術を取り込んで新市場を開拓する例は,産学連携の推進機運

の高まりでますます多くなっている.納豆の糸の繊維への利用もその一例であろう.

Copyright 2017 Toshihiko Saito