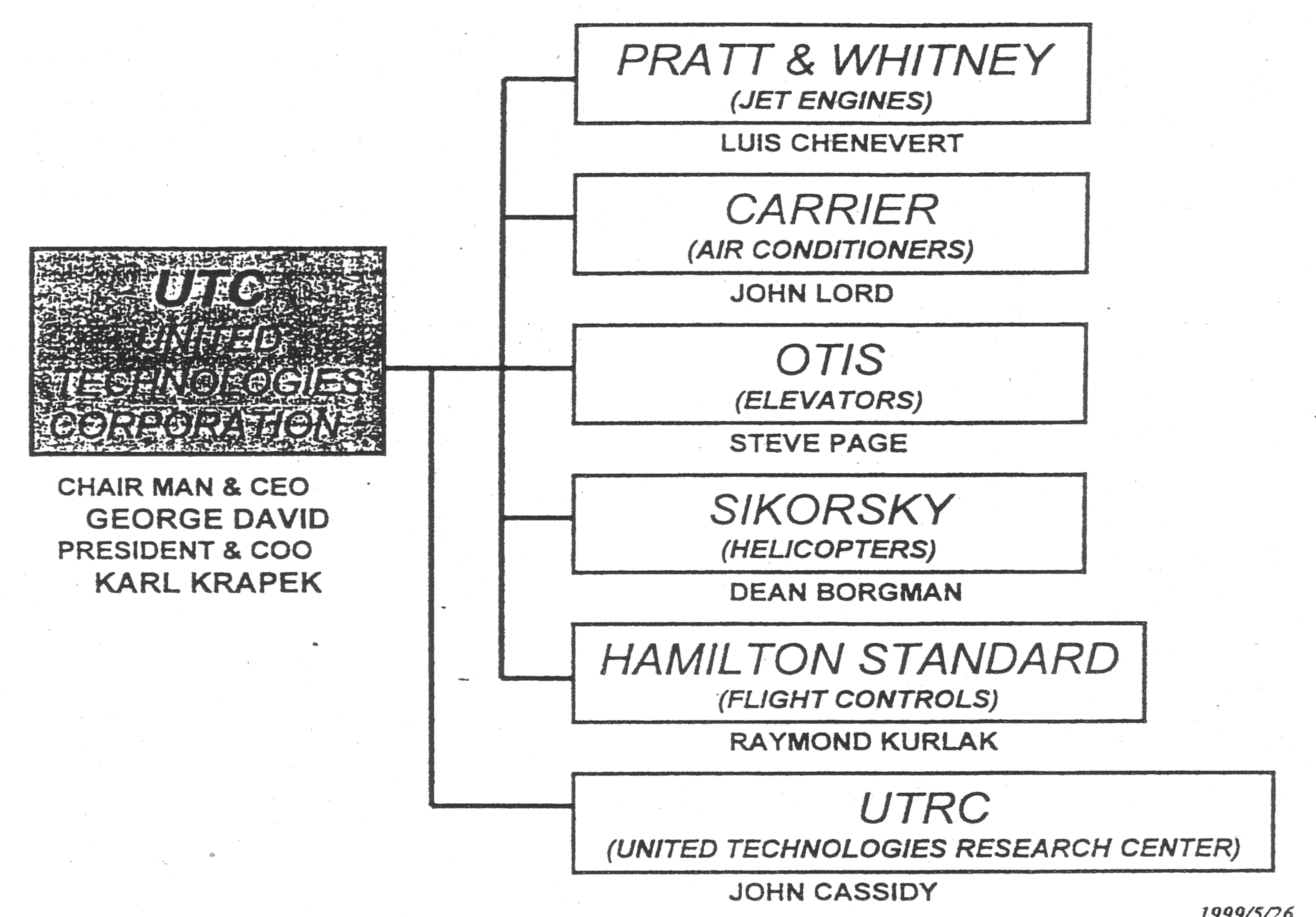

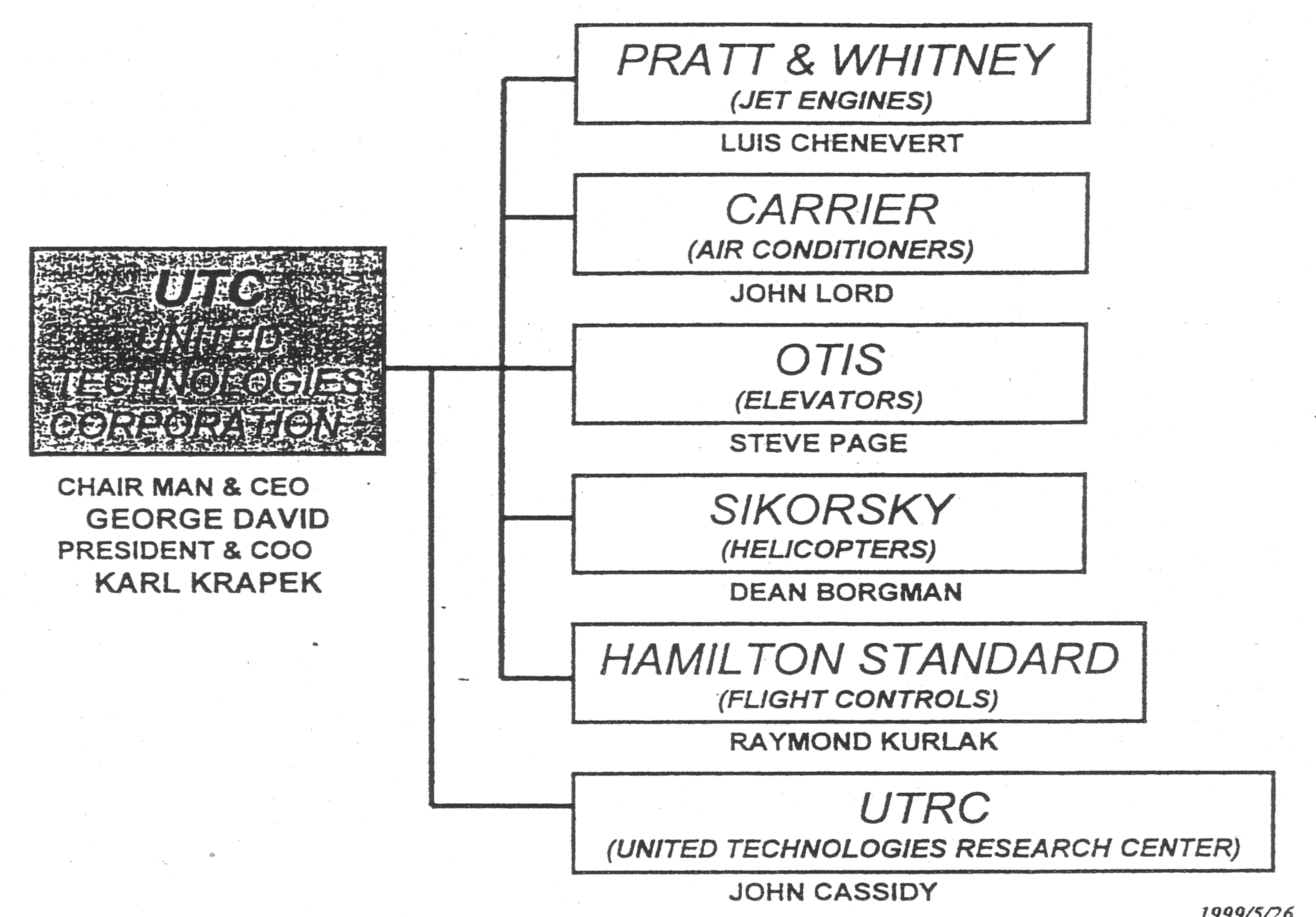

図2.1 米国UTCグループの例

新会社法施行以前の企業形態との比較も含めて、現代企業(含:ベンチャー企業) を取り巻く現状について平易に解説する。

「新会社法」とは、 2006年 5 月よりスタートした新しい法律。

これまで「会社」の法律というのは、商法や有限会社法などバラバラだったが、これが

「会社法」に一本化された。

また、中身も現代の経済情勢に合わせたものになっている。

特にベンチャーや中小企業に関わってくるのが、「2.起業が簡単になる」「4.合 同会社・LLP、会計参与の新設」である。

合同会社とは、社員は有限責任で、会社内部は、原則として全員一致で会社のあり かたを決定し、社員自らが業務の執行に当るものである。

これまでの「有限会社」が強制的に廃止させられるわけではない。 簡単に「株式会社」に変更することもできる。

これまで有限会社は300万円、株式会社は1千万円を資本金として設立時に用意しな ければならなかったが、新会社法では株式会社を作る際にも、資金は不要となる。 2002年から、特別な手続きを経れば「1円会社」を設立することが認められるよう になったが、これからはその特別な手続きも不要。

有限会社はこれまでも取締役が1人でもよかったが、株式会社は最低3人の取締役が必 要で、さらに取締役全員による集会「取締役会」を最低3ヶ月に1回開かなければなら なかった。これが、株式会社でも「取締役1人」でOK。 取締役が1人なら当然集会は開けないので、「取締役会」も強制設置ではなくなった (公開会社を除く

①有限責任

②内部自治原則

③構成員課税

なお、従来の民法組合は無限責任である。

運営の基盤となることを定めるもので、 LLP 法で定められた事項(絶対的記載事 項)と組合員が任意に定める事項(任意的記載事項)等を契約書に記載し、全員が署名、 又は記名押印することが必要である。

LLP 契約書の絶対的記載事項は以下の通りである。①組合の事業 ②組合の名称 ③組合の事務所の所在地 ④組合員の氏名又は名称(法 人の場合) ⑤組合契約の効力が発生する年月日 ⑥組合の存続期間 ⑦組合員の出資 の目的と価額 ⑧組合の事業年度

米国では LLC ( Limited Liability Company )と呼び、事業に参加せ ず資金提供だけをすすることもできるシステムである。ここ 10 年間で 100 万社の 株式会社が設立されたが、 LLC も 80 万件設立されている。 IBM とインテルの共 同研究組織、金融事業、 IT 産業、映画産業等、様々な分野で活用されている。

英国では LLP であり、 2000年に創設され、現在までに 1 万件を超えている。会 計や法律事務所、 IT 産業等で活用されている。

弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、弁理士等は、その根拠法基づき、全員無 限責任の合名会社型の法人(弁護士法人、監査法人等)か、民法組合(弁護士事務所 等)を用いるか、もしくは個人事業主として事業を営むこととされているので、LLP にはなじまない!! → まったく個人の位置づけでの参加なら認める場合もある。

国際的には LLP への参画が進んでいるが、わが国ではまだ認められていない。

業態による組織形態と管理システムには以下のようなものがある。

コンダクターのいないオーケストラ演奏も存在する。

図2.1 米国UTCグループの例

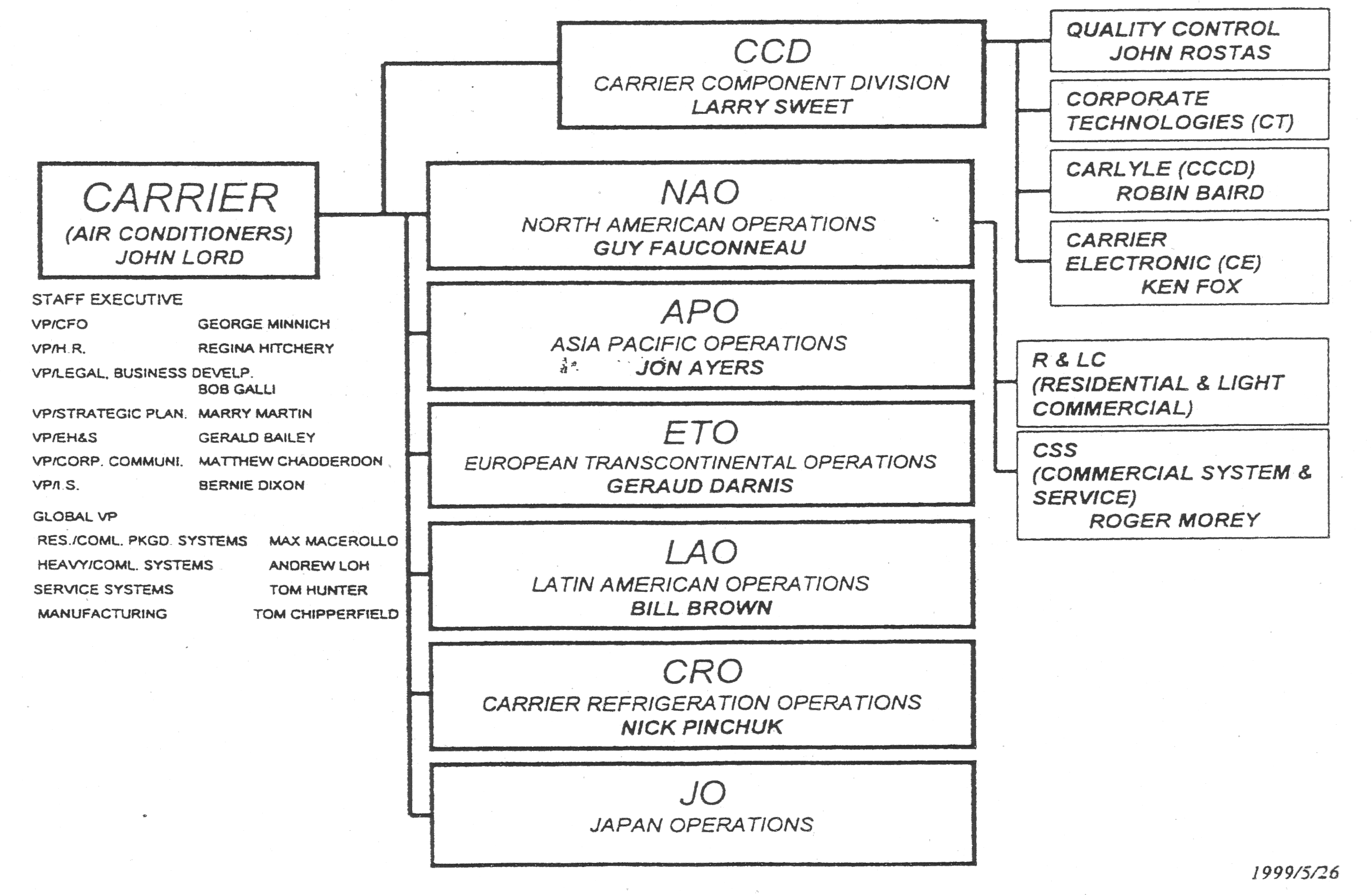

図2.2 米国CARRIERグループの構成例

これらの施策に則り,大学を取り巻く状況は一昔前とは大きく異なってきている. 米国なみに,まず産学連携ありきのスタンスが強く打ち出されている.

ほとんどの大学が地域共同研究センターとよばれる設備を持ち,共同研究などをかい した産学官の連携を深めている.またTLO(技術移転機関)を設置する大学も年々増 えている.さらにベンチャービジネスラボラトリー,サテライトベンチャービジネスラ ボラトリーの設立により,ベンチャー設立の機運を高めている.

これらに国がさまざまな支援事業を資金的にバックアップして,起業化を強力に推し 進めている.大学発事業創出実用化研究開発事業,大学発ベンチャー経営等支援事業, 大学等技術移転事業費補助事業,起業家育成プログラム導入促進事業,イノベーション 人材育成事業,大学発ベンチャー投資育成支援事業,産学連携経営等支援事業といった ものである.

このように国と大学のスタンスは大きく変わってきており、起業に対する取り組みが 積極的になってきていることが,数値の上からも読み取れる. 2002年度には,起業 家教育を実施した大学の割合は 4 割近くにも達しており,将来の実施予定を加味する と 6 割にも達するほどの様変わりである.しかもベンチャー関連に参加している教職 員のいる大学は,国公立大も私大も,おのおの 30 校近くにあがっている.

もっとも大学とのジョイントの多くは,大企業が絡んで事業継続しているものが多い .

これは大企業の資金力,技術力,マーケティング力に依存したほうが経営的にも有利で あることに起因している.ただ,このような大学を中心としたベンチャー以外に,まっ たく大学とは関係なくさまざまな業態のベンチャーが生まれていることも事実であり, このほうが数も圧倒的に多い.なお,関連会社や子会社,孫会社設立数は,大企業によ るものが大半である.

第1章でも触れたように,現経営陣が親会社や大株主から経営権を買い取る企業買 収の手法である,MBOを利用した起業形態もある.大企業は人材とノウハウの宝庫で あり,これらの人材流動化が進むことが,今後のベンチャー推進の課題であろう.

国の多額の予算が大学発ベンチャー関連につぎ込まれたこともあって,安易な起業 も増えていることは事実であるが,経営が軌道に乗っているベンチャー企業はまだ少な い.起業は簡単だが,利益を出してその業態を継続させることは生やさしいことではな い.これは経営教育を受けた理工系研究者や学生がほとんどいないことに起因しており ,

"起業するなら一度企業経験してから"という声が聞かれるゆえんである.もちろん経営 のプロをパートナーとして進める場合は,状況が若干異なる.

少なくとも課長クラスになるまでには,各種経営関連教育を叩き込まれるので,欧 米の学業でのMBA取得よりも、厳しい局面での実学体験をも含むだけに,有利な面も あるものと思われる.体系的な技術者の経営教育MOT(マネジメントオブテクノロジ ー)の必要性が叫ばれるゆえんであり,国公立,私立を問わず,MOT教育の専門大学 院もできつうある.

"失敗は夜逃げの始まり,首吊りの道しるべ"であることも認識したうえで,十分な 準備のもとにテイクオフすべきである . ひとたび離陸したら飛び続けることが必要で ある.

米国のバイオベンチャー約1300社でさえ,大学教官が経営トップに就くケースは 10%未満といわれており,研究だけに専念する役職も設けられている.中途半端に経 営に参画するよりも,役割分担をまっとうすることが必要であろう.

新規分野開拓 → 新市場進出.

M&A,MBO → 新分野進出,起業.

資本参加 → 新分野進出,起業.

半独立型 → “のれん分け”による新分野進出,起業.

産学共同研究の実施件数は年々増加しており, 2001年度には 5 千数百件にもおよ んで大学発ベンチャーも急増しているが,ビジネスとして成功している例はまだ少ない .

民間企業においてさえも,研究開発投資がなかなか商品に結びつかない例があることを 考えれば,大学からの技術移転や大学発ベンチャーが,そう簡単に成功するものではな いことは容易に想像できる.大学は,研究・技術,知財すべてにわたって,企業が参入 する前段階での見きわめが最も重要である.大学発の成果がビジネスとして開花する比 率は,米国の 10% 程度といわれている.

大学法人化やそれにともなう各種の規制緩和・撤廃の成果が,今後の飛躍につなが ることを期待することになろう.

以下に,いくつかの限られた実例ではあるが,簡単に眺めてみよう.

動機・行動: ①自分の就きたい就職口がなかった.②大学4年のとき,ベンチャー論 の講義をきいて触発された.③講師の先生から,ネットワーク支援を条件に起業を勧め られた.④二度とこんなチャンスはないと決心する.

商売: 農家や県内起業家の経理支援,および米,玉ねぎ,地元産大豆の無添加味噌な どの農産物販売を主体にしている.ホームページを通じてPRをする. 経営状況:当初売上は 10 万円 / 月で,本人収入は 5 万円 / 月程度である.

★当時 23 歳の女性起業家のスタートだが,これをどう見るかである.どんな分野で もスタート時は似たようなものである.現状はとてもビジネスといえる形態ではないが ,

将来性にかけることになる.いずれにしても支援システム,あるいは補完のパートナー がいないと継続は困難といえる.数年後の経営状態で成果が問われることになる.

動機・行動: ①夫の転勤や転職で会社を辞めたが,何か仕事をしたい.②せっかく身 につけたスキルを,何とか役立てたい子育て主婦が大勢いることを実感している.③し かも前の職場の部下が自分を頼っている(これは,まれなケースかも知れない).前の 職場の関係で,ある特定分野の人脈もある.④自宅でパソコンを使って,ホームページ 作りの支援からやってみよう.⑤主婦を束ねるサークル作りを決意する.

商売: 企業のホームページ作りや表計算,データベース作り,市場調査の請負などを 主体にしている. 経営状況: 売上約 1 億円 / 年程度~十数億円 / 年までさまざまである.束ねるネッ トワークも,数十人レベルから数千人レベルまで多岐にわたっている.品質・顧客満足 と価格,納期の競争である.インターンシップやNPO法人を展開しているケースも多 い.

★ 20 歳代後半から 40 歳代前半の女性起業家の例であるが,いずれもパソコンと主 婦ネットワークが武器になっている.もちろん,主婦ネットワークの活用とはまったく 無縁のネットビジネスを展開している女性起業家も多い.

動機・行動: ①製造メーカーの設備投資激減に対して新規分野を模索したい.②従来 持っている吊り下げ用バランサ技術と,アルミなどの柔らかい対象物の切断技術の応用 展開を模索している.③環境分野の将来性に着目している.④Only one技術を掲げた 積極的売り込みと,的を絞ったマーケティングに注力している.⑤ある程度の顧客反応 を見たうえで,技術とアフターサービスにて新規市場への展開を決意する.

商売: 柔らかい製造製品廃棄処理にさいしての,工場内切断・破裁装置(たとえばチ ューインガムや石鹸,家畜解体対応など)を手掛ける. 経営状況: 当初売上は約数億円 / 年程度で, 2 年目でほぼ収支トントンである.まだ 総売上の 10 %にも満たないが将来性にかけている.

★役職には就いていないが,大企業研究所勤務の経験もあり,先見性のある慎重派 2 代目社長である.行動力と決断力,情報収集能力があり,勉強熱心である.独自基盤技 術の積極応用展開がSKFといえる例である.

動機・行動: ①大企業製造メーカーで各種の試作品製作担当をしていたが,仕事量が 減ってきて配置転換を促される.②家庭の状況で現在の地を去ることができず,退社を 決意する.③簡単なポンチ絵(ラフな漫画的な図)から図面をおこすことなく,製品を 作るスキルは誰にも負けない.その製品に新しい機能も盛りこめる.また必要なら正式 図面をおこすこともできる.アイディアを出して特許出願する力も持っている.④これ までの会社人脈もある.⑤試作対応と試作技術コンサルタントでやっていこうと決意す る.

商売: 「こんなもの作って」の顧客要請に,独自アイディアを組込んで試作する.自 分で作成したものを大学の先生の名前で特許出願してもらい、その見返りに紳士協定で 独占的製品作りも行っている.一例として,化学物質測定法のJIS化対応測定装置を 独占的に製作・提供している.先生が学会発表やPR,セミナーなどを通じてデファク トスタンダード化を目指す.別にこの分野のポータブル簡易計測装置を特許化して大学 に供与する . 大学相手だけに“つなぎ”の運転資金が必要だが,先生との Give & Take で事業展開をはかっている.他に実験方法などの技術コンサルティングを含む,依頼実 験計測を行っている.

経営状況:目下年商約8000万円程度であり,2人のアルバイトと事務所兼簡単な作業 場の賃借で収支トントンである.試作品はまだしも,製品を売るとアフターサービス対 応がやはり大変のようで,別会社にすることを考えている.。

★物作り対応ベンチャービジネスは経験が必要である.学生では無理である.すべて自 分が作るわけではないから,製造業者間のネットワーク活用が重要となる.ある程度の 設備投資も必要であり,資金調達が最大の懸案となる.

資金調達: ①ある人物の紹介により, 4 名の保証人を立てて,市の中小企業支援資金 から低利で借り受けている.②この実績をもとに,以前から預金をしていた銀行から, 元大企業製造メーカーの仕事を請け負う条件で,自宅を担保に融資を受ける.大学や公 的機関相手の仕事が多くなっていることもあって,現在も約千数万円の運転資金の融資 を受けている.将来方向としては,できるだけ設備を投入しないファブレス化(自前の 工場を持たないこと)を指向している.

動機・行動: ①本人は仕事を続けたい.②会社側も安く彼のナレッジ(特に技術ノウ ハウ)を利用したい.③退職時に人事部門とかけ合って会社をを作ることを決意する.

商売: 事業内容は①映像情報メディアとカメラに関する技術の研究・開発・設計・試 作.②上記分野の企画・調査・コンサルティング.③上記分野の技術教育,人材育成. ④各種委員会の支援,事務局業務. 経営状況: 定年退職技術者のネットワークを利用して一人で切り盛りしている.起業 したばかりでまだ収支は合わない.

資金調達:大企業バックに信用力があり,問題はない.

将来方向: 高度技術,特許などのナレッジを売り物にしたコンサルティング対応を狙 っている.

★ハイテク技術所有の定年退職者のナレッジは,有効な技術者ネットワークを構築する ことにより,きわめて大きな力となる.

優遇税制も随所に散りばめられてはいるが,経済活動を阻害する税体系もいぜん多く 存在している.起業対応に追いつかないアンマッチの部分が,障害になることが多いの も事実である.ただし毎年法改正の動きがあるので,実態の一参考例としてみて頂きた い.年次ごとの詳細は,官報や専門機関に情報を求めることをお勧めする.わかりやす い実例として,以下にあげるようなものがある.

ベンチャーはもとも前例がなく,行政産業(規制で仕事を生み出す民間参入排除の業 態)を侵食するものや,ニッチ(大企業が手を出さないすきまビジネスのこと)の分野 を狙うものが多い.たとえばさまざまなアウトソーシング(業務の効率化を図るために ,

社業の一部を外部委託すること)の中に,製薬会社から医薬品の臨床試験を受託・代行 する , 医薬品開発受託機関(CRO:Contract Research Organization)とよばれるものがすでに確立されているが,このような分野は一社で 事業を立ち上げるのは困難で,官側を巻き込んだ研究会,ルール整備といった業界作り からやらないと前例主義・グレーゾーンの打破はできない.規制社会での起業は,官を 巻き込んだ業界作りから始めることが,重要なプロセスといえよう.